セッションではまず簡単に『逆転裁判』シリーズの概要が紹介されました。同シリーズは、弁護士となって証言や証拠から「ムジュン」を突き詰め、依頼人の無実を証明するアドベンチャーゲームです。タイトルの通り二転三転する「逆転劇」が醍醐味となっています。2015年6月には最新作『大逆転裁判 -成歩堂龍ノ介の冒險-』が発売され、3Dを生かしたダイナミックな演出がで好評を得ました。

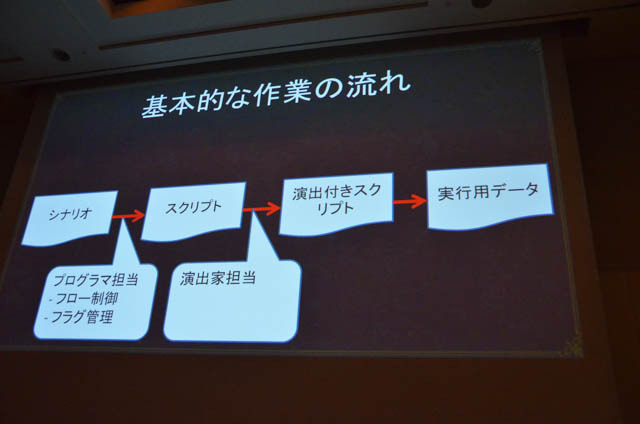

続いて『逆転裁判』シリーズの制作工程を紹介しました。シナリオがあがると、プログラマーがスクリプトに変換し、フロー制御やフラグ管理まで担当。スクリプトが出来上がると、演出家が様々な演出を付け加えます。さらにこの演出付きスクリプトを実行用データに変換し完了となります。

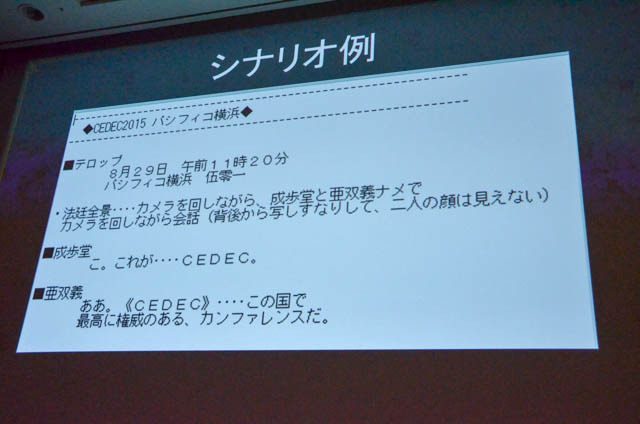

シナリオ作成では、シナリオライターが一定のルールに従って執筆します。「■のあとに発言者」「タブで開始される行に実際のメッセージを入れる」などのルールに従う限り、ある程度自由に執筆していいそうです。

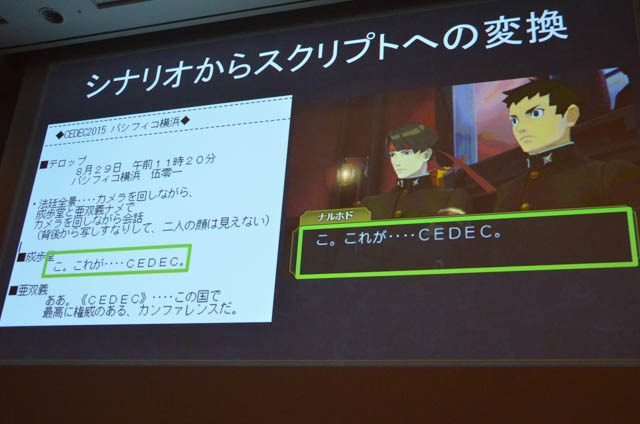

次に演出家がシナリオをもとにどのように演出付けを行っているかを解説しました。具体的な作業としては、文字の表示速度や待ち時間の指定、モーション切り替えのタイミングの指示、フィルター効果など多岐にわたるそうです。「逆転裁判」と言えば「異議あり!」でお馴染みですが、ケレン味を出すためにはこの演出付けがキモとなるそうです。

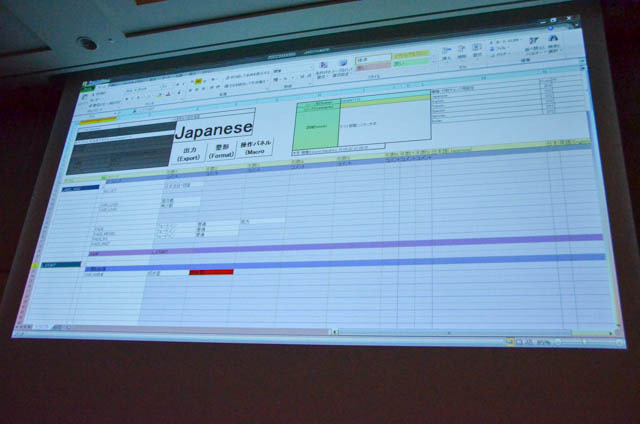

ここからは具体的なスクリプト作業について言及していきました。『逆転裁判4』の頃はシナリオに直接コマンドを入力していましたが、記述ミスやシナリオ変更時に相当な手間があったそうです。そこで『逆転検事2』以降は、Excelベースの記述環境導入します。これにより引数を参照できたり、コマンドの忘失を防ぐことが可能となったと言います。

また演出家の負担を軽減するため、決まりきった演出はスクリプト変換時に自動的に

処理されるようシステム化されていると言います。たとえば文中の「!」や「?」のあとには自動的に間が空けられます。

『逆転裁判』シリーズはテキスト量が膨大なため、ひとつのファイルで作業を行うと、編集・修正が極めて大変になってしまう。そこでシーンごとに500ファイル以上に分割し作業を行っているそうです。

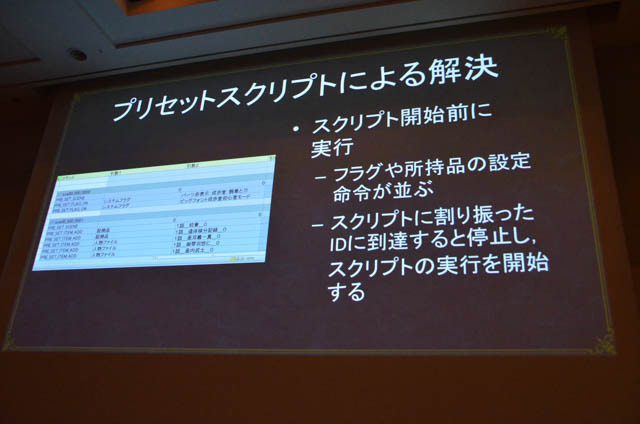

ただ、特定のシーンごとに作業をするとなると、いくつか問題が生じてしまいます。そのひとつが、ゲームの進行度によって変動する要素です。たとえば「フラグ」や「所持品」などがそれにあたります。この問題に対しては、スクリプト開始前にフラグや所持品の設定を行う「プリセットスクリプト」を導入して解決しているそうです。

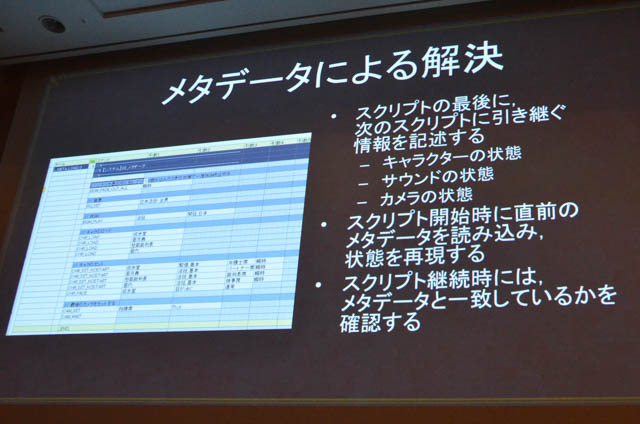

さらにもう一つ「演出処理」の問題があります。特定のシーンから始めた場合、直前のシーンと演出が異なってしまってはいけません。キャラクターの動き、カメラ位置、サウンドに至るまで一致させる必要があります。木本氏によると、この問題はメタデータによって解決していると言います。スクリプトの最後に次に引き継ぐ情報を記述することで、スクリプト開始時に直前のメタデータを読み込み、状態を再現しているそうです。

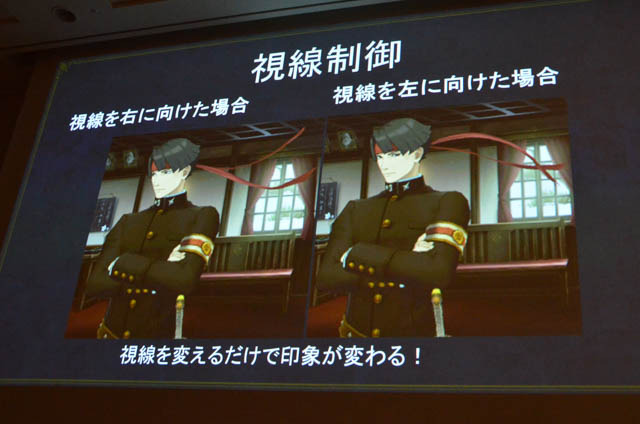

次に、3D表現における演出の進化について触れました。『逆転裁判』シリーズは、『逆転裁判5』から3D表現を取り入れ、さらに『大逆転裁判』ではより3Dに特化した演出が盛り込まれました。たとえばキャラクターの平行移動、アップ、回転、視線の移動などです。会場のスクリーンには、『大逆転裁判』のキャラクター・シャーロックが映し出され、多種多様な演出が実際に披露されました。

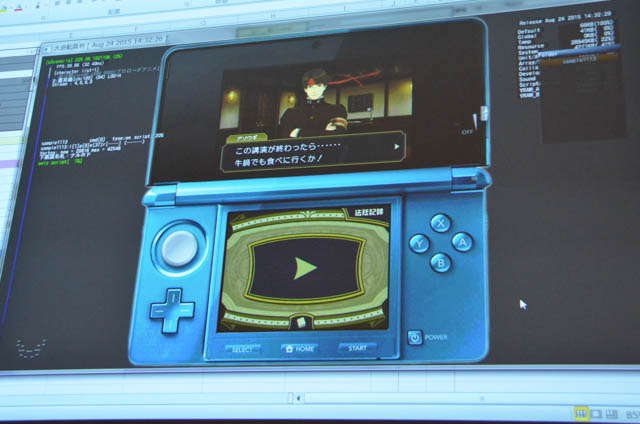

続いてスクリプト作成の実演が行われました。『大逆転裁判』のキャラクター・亜双義と寿沙都のふたりによる会話シーンをまずは演出無しで作成。でもやはりこのままだと味気ない。そこからBGMを加えりキャラクターの動きを付けることで、みるみると鮮やかなゲーム画面に仕上がっていきました。

最後に木本氏は、「演出家は何度も同じシーンを見ながら、試行錯誤して演出をしている。そうやって『逆転裁判』シリーズはできあがっている」と語り、セッションを締めくくりました。