まずは風間氏のプロフィールが紹介されました。1996年にテクモ(現・コーエーテクモゲームス)に入社し、『DEAD OR ALIVE 』シリーズ、『NINJA GAIDEN』シリーズに関わります。その後、2007年よりゲームアーツにて『TMNT Smash-Up』『Dokuro』に参加しました。

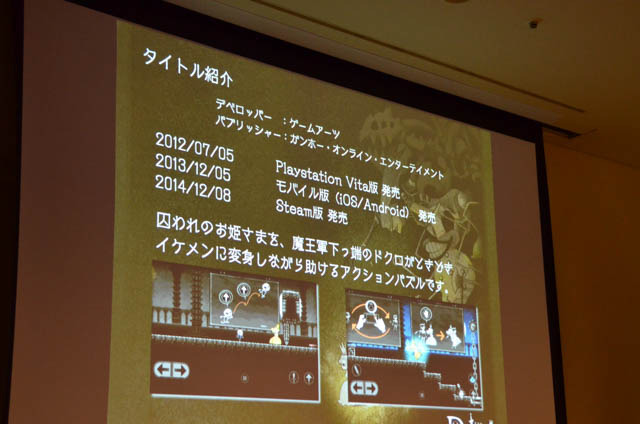

そして今回、題材となるのが同社が開発し、2012年にガンホー・オンライン・エンターテイメントより発売されたゲーム『Dokuro』です。本作チョークタッチで描かれた絵本のような世界を舞台に、囚われの「姫」を救うべく「ドクロ」が繰り広げるアクションパズル。主人公は通常時は「ドクロ」ですが、魔法の薬を飲むと「イケメン」に変身します。

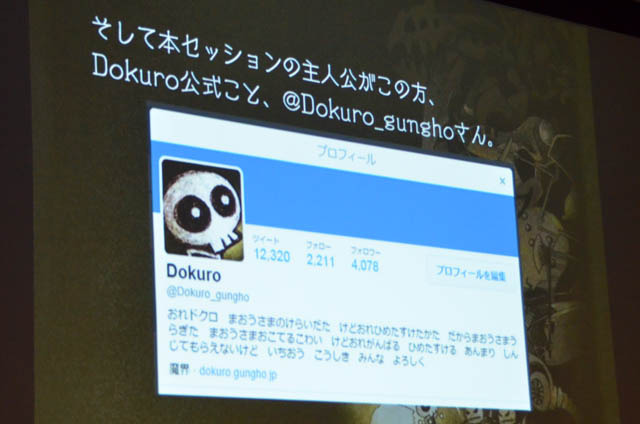

そしてこのセッションの主人公となるのが、

Dokuro公式こと、@Dokuro_gunghoです。

風間氏によると、SNSによるタイトル告知はもはや常識となっていますが、広報がいる会社だと「広報さんにお任せ」というケースも多いそうです。風間氏が本作の公式アカウントを運用するに至ったのは、当時たまたま広報の人が忙しそうで、「ユーザーと直接対話できるのは面白そう」と考え名乗りを挙げたそうです。

当初、風間氏はTwitterとFacebook、ふたつのSNSを並行して運用していたそうですが、両用試してみたところ「割ける人的リソースが限られているのであれば、Twitterに全力投球するのが効果的」とアドバイス。やはりTwitterのほうが拡散力に優れているそうです。

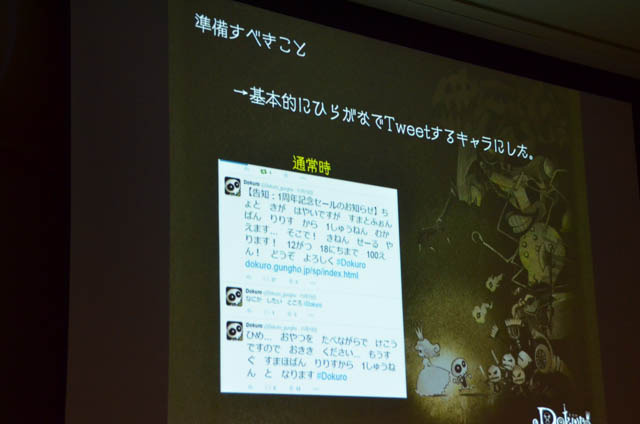

ここからは具体的なノウハウが紹介されました。運用の際、アカウントを「ゲーム内のキャラクターがつぶやいている」という設定にするのはもはや一般的。「ただ単に情報をつぶやいているだけでは埋もれてしまう……“フック”が必要」と考えた風間氏は、アクの強いキャラをつくるため、基本的にひらがなでツイートする設定としました。ただ、謝罪の場面でこれをすると「ふざけてるのか!」と思われてしまうため、そういうときは「イケメン」に喋らせるようにしたそうです。「ドクロ」の愛らしいキャラクターもさることながら、この二面性も好評を得たそうです。

またアカウントを運用する心構えとして「生活の一部にするべき」だと言います。風間氏の場合、朝起きたとき、通勤中、昼休み、就寝前など、とりあえず手が空いたときはTwitterを見ていたそうです。なかなか大変そうですが、「慣れたら楽しいのでご安心を」とのこと。

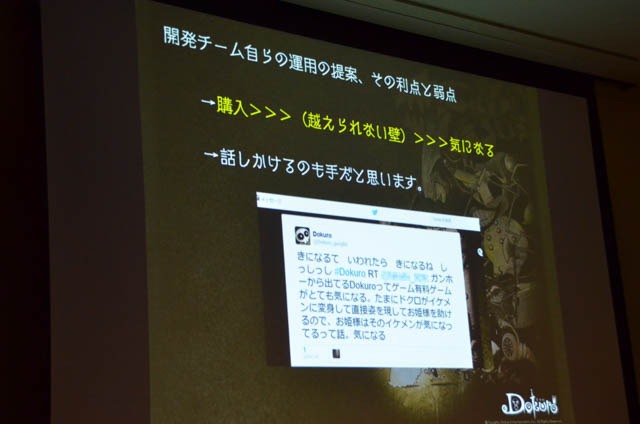

次に開発チーム自ら運用することの利点と弱点を説明。利点としては、開発中の情報をリアルタイムで発信できるため“ライブ感”は増すと指摘。弱点としては、開発チームの負担が増えること、さらに“やらかし事例”が発生する可能性を挙げました。

“やらかし事例”の一例としては、ドクロがしゃべるというキャラクター性が定着していたのに、プライベートでクリエイターと焼き肉に行ったことを報告してしまい、ユーザーからお叱りを受けたことことがあったと言います。これに反省し、以降はキャラクター性を守ることを徹底したそうです。。

また風間氏の場合、エゴサーチを頻繁に行ったと言います。ゲームへの言及があったら積極的に絡んで告知をする。そしてエゴサーチを行っているとき、風間氏は「このゲーム、気になる」というワードが目につくようになります。これは“魔法のキーワード”だとして、ユーザーはこうつぶやくことによって購入した気持ちになって、結果買わなくなってしまうと言います。もし「気になる」というワードを見かけたら、積極的に話しかけアピールするのもひとつの手だとアドバイスしました。

また辛辣なツイート・ダイレクトメッセージを目にしても、気持ちを落ち着かせスルーすることが重要とアドバイス。

そのほか開発者自らアカウント運用を行う場合、カスタマーサービスの領域に手を出すことも大きな意義があるとコメント。ユーザーからの「動かない」「分からない」という声に対し、解決策を提示し救っていく。大変ではあるが、「ユーザーからの激励の言葉をもらえるとモチベーションにつながるので、ぜひチャレンジしてほしい」とアピールした。

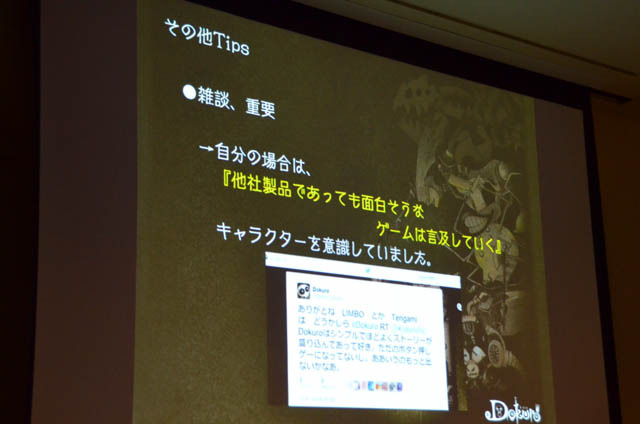

さらに雑談の重要性にも触れました。風間氏は「必要な情報だけでなく、フォローしていて楽しいアカウントを目指す」と言います。たとえば風間氏の場合、他社のゲームであっても面白そうなゲームは積極的に言及していったそうです。“雑談が上手いアカウント”として、シャープとタニタの二社を挙げ、「雑談から自然に自社の製品への話に自然に繋げている」と、“いやらしく”見えないところも絶妙だと言います。

最後に風間氏はTwitter運用術の心得を教えました。「Twitterは、人間力とウィットと誠実さとあざとさ、その他もろもろの総合力が要求される戦場です。こころして挑んでください」とエールを送り、締めくくりました。