TwitchとAmazonが切り開くゲーム実況とアプリビジネス拡大の新しい戦略

最初に登壇したのはアマゾンジャパンのジョナサン・ナガオ氏とTwitch Interactive, Inc.のVictor Denchartphan氏です。講演の大部分をつとめたナガオ氏は「ゲーマーをいかにファンにひきあげ、コミュニティを作り上げるか」について、「コミュニティ形成に向いたコンテンツにする」「開発風景をライブ配信する」「グッズを製作する」という3つの方法を提案。豊富な事例と共に開設しました。

まず「コミュニティ形成に向いたコンテンツにする」で紹介されたのは『マインクラフト』とクイズアプリの『Trivia Crack』です。『Trivia Crack』はユーザーが自由にクイズの問題を作成し、シェアすることができます。『マインクラフト』ではナガオ氏の10歳になる息子さんが、『マインクラフト』でJava Scriptの基礎を学ぶサマーキャンプに参加し、すっかりプログラミングの虜になってしまった事例が紹介されました。いわば「ファン」になったのです。これも『マインクラフト』の高い自由度とおもしろさゆえであることは、言うまでもないでしょう。

「開発風景をライブ配信する」では、『Vlambeer』と『Deadwood』の事例が紹介されました。前者は開発風景をTwitchで配信し、ユーザーのコメントやアイディアを取り入れながらゲームを開発。後者はTシャツを購入するとゲームを無料にするというアイディアで注目を集めました。ナガオ氏は「開発中からお金が手に入り、リリースと同時にコミュニティができあがっており、宣伝にもなる素晴らしいアイディア」だと説明します。

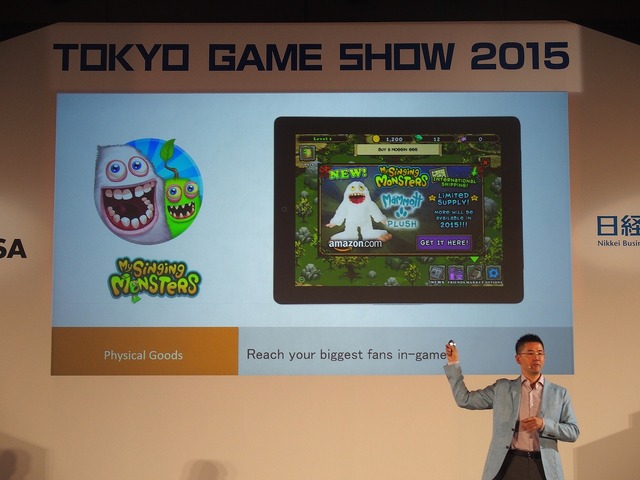

最後に「グッズを製作する」では、Amazon流通の強みについても触れられました。リアルアイテムの販売はコミュニティの強化に役立ちますが、バーチャルアイテムと違い、流通の手間が必用です。しかし、それもAmazonを使えば解決するというわけです。さらにAmazon自身がアプリマーケットを運営中で、ゲーム開発も行っていると紹介されました。ナガオ氏は「ぜひゲームを開発してAmazonアプリストアで配信して欲しい」と呼びかけ、講演を締めくくりました。

リアルとネットが融合したゲームプラットフォーム戦略

続いて登壇したのはドワンゴの横澤大輔氏です。取締役CCOであり、ニコニコ超会議/闘会議統括プロデューサーでもある横澤氏は、ニコニコ動画の特性から新生KADOKAWA・DWANGOのゲームポータル戦略まで説明し、多くの企業に参加を呼びかけました。

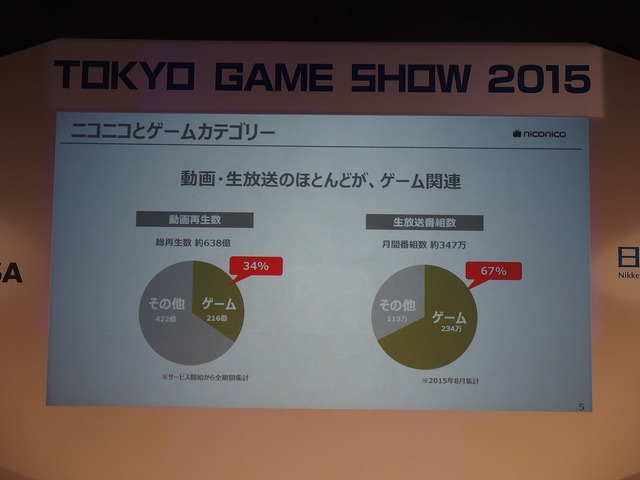

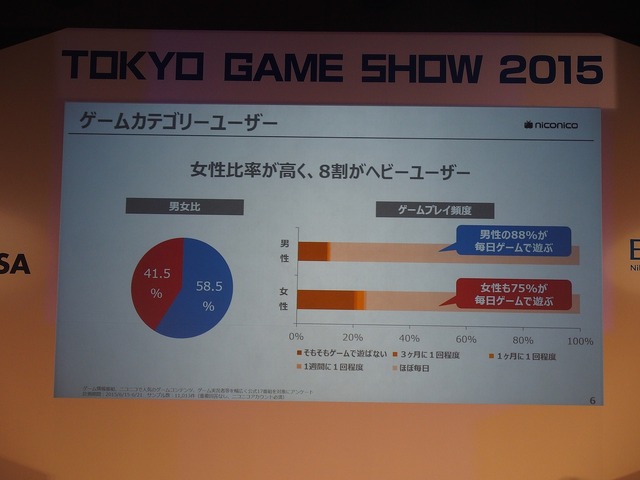

今や10代のユーザーに圧倒的な支持を集めており、人気ニコ生主がアイドル化するまでになったニコニコ動画。動画再生数の約3割、生放送番組の約7割がゲーム関連で、ゲームカテゴリは全体に比べて女性比率も高く、ヘビーユーザーも多いのが特徴です。人気コンテンツの特徴として上げられたのが「不完全さ」で、ツッコミどころがあるなど、コミュニケーションの媒介になる要素が求められるといいます。

一方でDWANGOではニコニコ超会議・闘会議をはじめ、リアルとネットが交錯する環境も作り上げてきました。これがゲームのマーケティングに活用された代表例が任天堂の『Splatoon』です。リアルとネットでイベントを交互に実施し、コミュニティを盛り上げていった結果、投稿動画数26000件以上、総再生数72億回以上を記録する大成功を収めました。

では2014年に設立されたKADOKAWA・DWANGOはどこに向かうのか。横澤氏は両者の強みを活かして、ネットとリアルが融合したハイブリッドプラットフォームをめざすといいます。生放送や動画投稿をアプリ内から実行できる「ニコニコスマホSDK」も配布予定とのこと。ゲームメディア・イベント・動画の三軸で巨大なゲームコミュニティを作り上げていく構想が語られました。

YouTube と動画クリエイターが創り出す新しいゲーム体験とコミュニティ

最後に登壇したのはYouTubeのRyan Wyatt氏です。昨年「ユーチューバー」という流行語を生み出した同社だけに、Ryan氏は有名ユーチューバーの事例紹介を中心に議論を展開。ゲーム実況向けのプラットフォーム「YouTubeGaming.com」の新展開についても話が及びました。

世界で最も有名なPewDiePieはカナダの人口よりも多い3900万人ものチャンネル登録ユーザーを持ち、動画再生回数は100億回以上で、ただのスウェーデン人……。Ryan氏はこのように切り出します。「ハリウッドのセレブなどではない、一般人がYouTubeへの投稿だけで十分な収入を得ているのです」

同じ現象は日本でも起きています。1億5千万回の動画再生数をほこるHIKAKIN、自伝出版・メジャーレーベルデビュー、映画制作とマルチで活躍するマックスむらい、アプリ『はじめ兄さん』をヒットさせた、はじめしゃちょーなどです。YouTubeの宣伝効果の高さはユーチューバーに留まらず、アニメ『モンスターストライク』の独占配信まで実現させました。今後もさらに加速していくと言います。

その中核的な存在がゲーム実況向けプラットフォーム「YouTubeGaming.com」です。1080p、60フレームと、他の動画配信プラットフォームよりも高解像度で配信できます。しかも近日中にAndroid端末から直接ライブ実況などが可能になるとのこと。ゲーム配信のために最適化されており、実況主を追跡したり、ゲームごとに番組を整理したりできます。日本語にもローカライズされる予定で、ぜひ期待して欲しいと語りました。

三者三様だが、生き残るのはどこか?

2013年に東京ゲームショウではじめて登場したゲーム実況。当時は懐疑論もありましたが、今やゲーム実況は同人・インディゲームの枠を越えて、大手企業にとってもマーケティングに不可欠な存在となっています。その背景にあるのがテレビCMとブーストを両輪とした、従来のプロモーション手法が限界を迎えていることです。年末から来年にかけて、熾烈な競争が繰り広げられることが予想されます。

ゲーム配信に特化し、世界で最大級のシェアをほこるTwitchか。ネットとリアルの合わせ技でコミュニティをがっちりと掴むKADOKAWA・DOWANGOか。日本人ユーチューバーで実績があり、Android端末との連携も強化するYouTubeか。もっとも、これらはマーケティングのツールにすぎません。ゲーム会社にとっても、いかにこれらを活用するか、真価がとわれそうです。