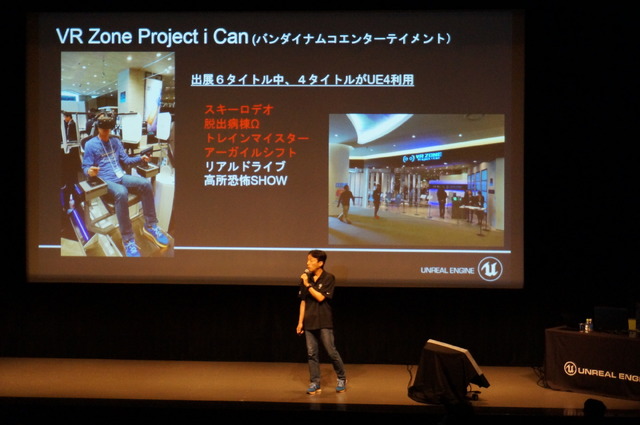

お台場で開催され話題となっているVR ZONEの6つのコンテンツのうち、UE4を利用しているものは4つあり、VR開発との親和性から注目されることが多くなっていますが、セッションや展示からは熱狂的にVRという雰囲気はなく、自然体で採用事例などを紹介しているあたりUNREAL ENGINEらしいイベントとなりました。

セッションは全6公演。展示スペースには4つのスポンサー企業ブースと、UE4に精通したプロフェッショナル集団「historia」の特設ブース、さらに今回初めての試みであるUNREALグッズの販売ブースが新設。同ブースには開場後、しばらくの間人だかりができていたのが印象的でした。

アメ横のような賑わいをみせるアンリアルグッズ販売コーナー

■展示ブース紹介

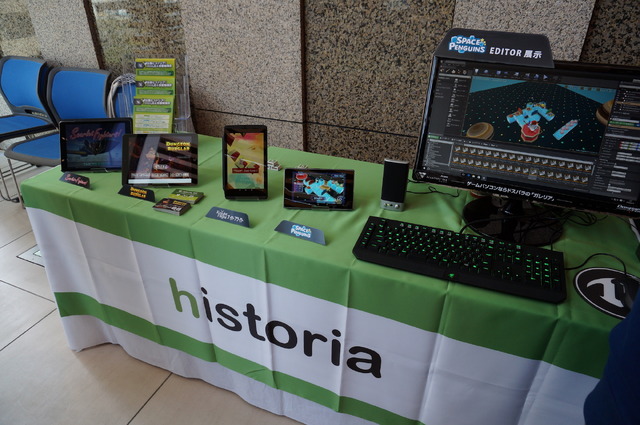

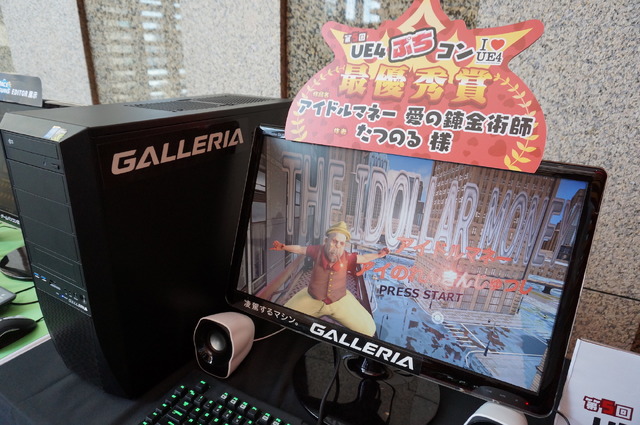

特設ブースとなるhistoriaブースでは「愛(AI)」をテーマに開催された第5回ぷちコンの受賞作品の展示と、historiaのメンバーが制作したゲームの展示などが、GALLERIAのブランドで展開するサードウェーブデジノスの協力で実施されていました。

今回のイベントで発表された『SPACE PENGUINS(スペースペンギンズ)』と『Knight Flight(ナイトフライト)』はともにパズルの要素を盛り込んだミニゲームで、ブループリントを活用し少人数・短期間で制作された作品です。『SPACE PENGUIN』は社会人1年目のメンバー2人が中心となって制作し、一方の『Knight Flight』はテクニカルアーティスト1名だけで制作したとのこと。UE4の高い品質の表現力を利用しようとした場合、技術的な敷居が高そうに感じられることが多いと思いますが、ブループリントを活用することで、その敷居が下がっていることに改めて驚きました。

またこれまでプログラマーしかできなかったことを、プランナーやデザイナーがカバーできるようになったことから、それぞれの担当者が対応できる幅が拡大。チーム力をアップさせ、より良い作品を作ることに大きく貢献していることを感じました。またhistoriaブースに機材協力したサードウェーブデジノスでは進化の激しいVR機器に対応すべく、順次新しいモデルをリリース予定とのこと。快適な開発環境のためにも期待したいところです。

「スペースペンギンズ」&「Knight Flight」予約開始!(ヒストリア社ブログ)

historiaブース写真

サードウェーブデジノス展示写真

スポンサーブースのウェブテクノロジブースでは、「SSPlayer for UE4」のデモ展示が行われており、OPTPiX SpriteStudioエバンジェリストの池田ピロウ氏が制作したSpriteStudioのデータをUE4上で再生させていました。一見すると2Dとは感じさせない、魅力的で非常に大きな動きのアニメーションに多くの人が立ち止まっていました。

また2Dのオーサリングツールの使い方として、UE4を使うまでもないような2Dの表現をSpriteStudioで作成するという提案は、開発スピードが求められる現実的なゲーム開発現場で多くの方々に届いているようでした。制作の効率化が求められる開発現場では、必ずしもゲームの魅力には直接関係しない部分の作り込みを2Dで対応することにより、多くの開発者のサポートになるでしょう。

UE4上でSpriteStudioデータを再生

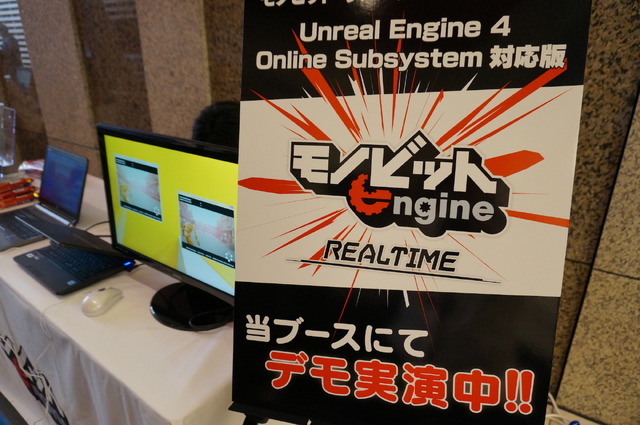

モノビットブースではオンラインサブシステム対応の「モノビットエンジン」最新版を展示していました。これまではUE4上でLAN以外でのマルチプレイを実現する場合、オンラインサブシステムを利用してSteamなどのプラットフォームを利用するケースが一般的でした。しかし、オンラインサブシステム対応版のモノビットエンジンを利用することでSteam等のプラットフォームに縛られることなく、Linuxを利用した独自のプラットフォームでの展開を簡単に実現できるため、Windowsサーバーとの親和性が高いUE4を利用したタイトルを、Linuxサーバーで運用したいというニーズに応えることができます。

一般的にリアルタイム性や高い信頼性が求められるゲームのサーバーとしてはLinuxサーバーが好まれるケースが多く、独自プラットフォームを展開する場合にもモノビットエンジンがLinuxサーバー上でのオンラインサブシステムを用いたマルチプレイタイトルの開発を強力にバックアップすることを期待しましょう。こちらのリリースは2016年夏の予定とのことです。

オンラインサブシステム対応版のモノビットエンジン

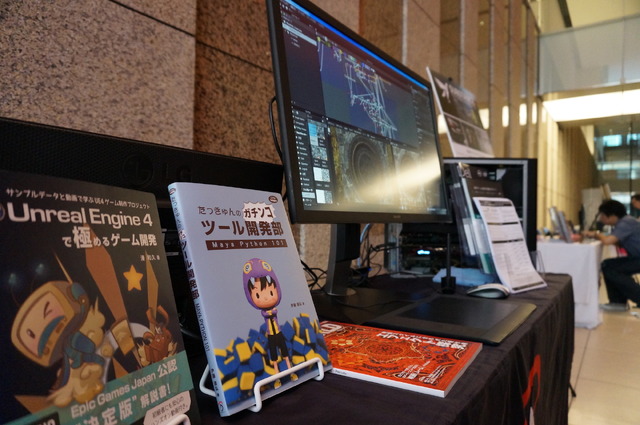

ボーンデジタルブースではゲーム開発現場のテクスチャ開発を効率化する包括的なテクスチャEcoシステム「Substance」を展示していました。海外のゲーム開発会社ではPhotoshopの完全置き換え事例もあるとのこと。マテリアルの微妙な調整がリアルタイムで可能なだけでなく、開発の終盤で問題になりやすいテクスチャのサイズを軽量化することもでき、ゲーム開発に特化したツールとして強みをアピールしました。

UE4関連書籍の紹介とともにSubstanceの展示

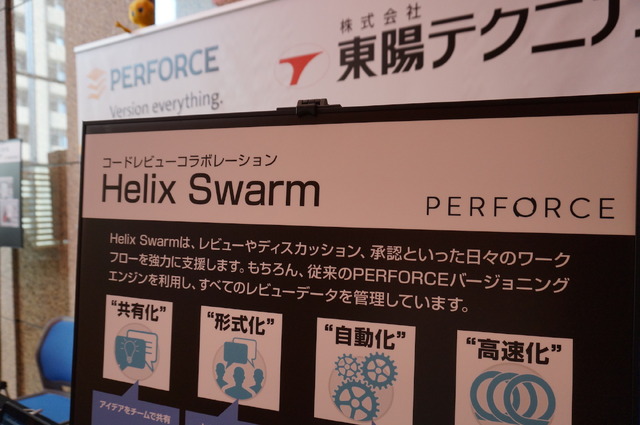

東陽テクニカブースでは、PERFORCEの使い方の提案として、通常コードの差分を知るための機能(P4Merge)を、画像の差分を知るために応用する使い方を紹介していました。ユーザーの皆さんはテキストの差分比較には利用しているようですが、画像比較に使えることを知らないケースが多いらしく、ゲーム開発の現場で重要度が増している画像の管理機能としても力を発揮しそうです。またHelix Swarmという機能はコミットする前の段階で、すでにコミットされているものとの差分を分かりやすく教えてくれるもの。効率化の障害となるコンフリクトを事前に察知し回避させるための機能として紹介されていました。

Helix Swarmの紹介

■UNREAL FEST OSAKAを振り返って

大阪でのUNREAL FESTの開催は2回目、UNREAL FESTとしては4回目の開催となった今回。初めてのUNREALグッズの販売など、ユーザーの裾野を広げる中で避けて通れないお祭り的な雰囲気を感じました。一方でこれまでは研究的なデモが多かったVRへ、実際のコンテンツとして活用される事例が増えてきたことも印象的でした。

これまではビッグタイトル向けのライセンス提供が中心の展開だったUE4が、これから本格化するVR機器の普及初期においてどのように業界に影響を与えていくのか、その可能性を感じました。比較的小さなプロジェクトでUNREAL ENGINEを使いこなす人たちがどれくらい増えていくのか、またそういった中からビジネスとして成功するタイトルや事例がどの程度増えてくるのかによって、今後明らかになっていくでしょう。