2018年12月4日から東京国際フォーラムにて開催されている「シーグラフアジア2018」では、今日の問題を取り扱うセッションも行われました。「CG業界の女性スタッフについて(Women in CG)」では、昨今の女性と社会の関わり方について語られています。

昨今は“#MeToo”のムーブメントもあり、男性主導の社会に対し、異議を唱える動きが活発になっています。このセッションでは、女性が社会でどのように活躍できるかを目的に、多様性を広げることで、いかに新しい文化や価値を生み出せるかが語られました。

ジェンダーギャップを埋めることで期待される日本のポテンシャル

最初に登壇したのはヤン・ファン氏。彼女はシリコンバレー式のコーディングブートキャンプを行う会社である、コードクリサリスのCTOを務めている女性です。

「いま、日本で女性CTOは私しかいないんじゃないでしょうか?」ファン氏は日本での株式会社のトップに女性がいないことを指摘します。「その状況はなかなか変えられないかもしれないけれど、ぜひ変えたいと思っています。」と表明しました。

ファン氏はもともとシリコンバレーで働いていました。なぜ日本に来たのかというと、そこにチャンスがあるからだといいます。「日本では2030年までにITエンジニアが足りなくなるのではないか、と見られています。なので、大きな需要が発生し、ビジネスチャンスがあるのではないでしょうか。」

ファン氏は日本で女性があと500万人が労働人口に加わることで、GDPが15%ほど増加すると見込んでいます。ところがあまりにも大きなジェンダーギャップにより、それが拒まれていることを指摘しました。

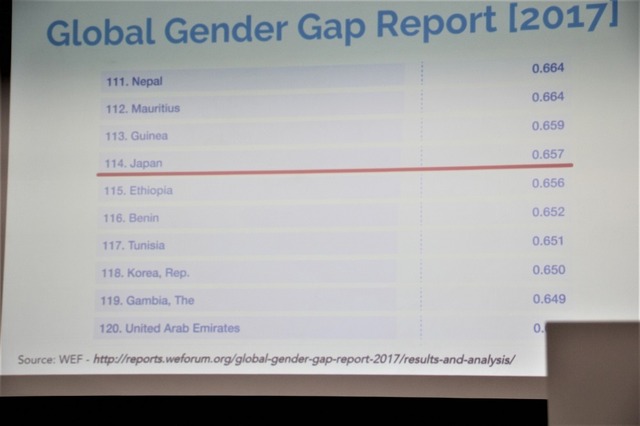

「2017年に世界144カ国でジェンダーギャップが調査されました。その年に男女差のランキングでは、日本は114位という結果なんです。日本の女性は、日本よりも上のランクと評価された国に行ったとしたら、もっと上の地位に行けるんです。」ファン氏は厳しい現実を説明します。毎年行われるジェンダーギャップの調査によれば、日本はどんどんランクを下げているという結果も出ています。

「日本は先進国であり、この状況を変えなくてはなりません。」ファン氏は日本では女性の数は多く、そのポテンシャルをわかっていなくてはならないことを指摘します。「日本の女性は健康であり、寿命も長いです。しかし政治や経済に参加する力が弱いのです。教育の段階までは男女差は少ないのですが、社会に出てから差が現れます。」ファン氏は日本の女性が教育では頑張っていても、その後が問題であることに触れました。

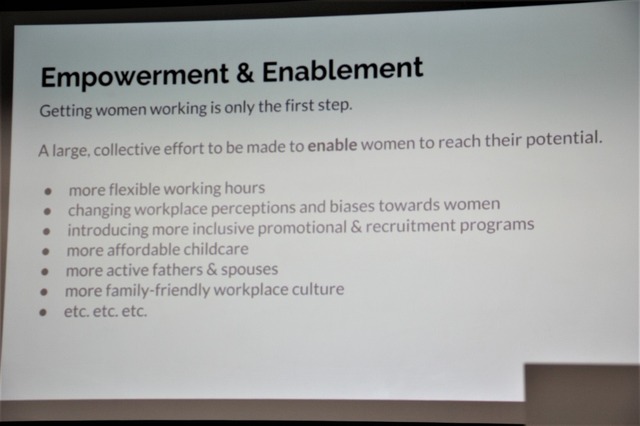

では、日本では女性の力をどのように活用すればよいでしょうか? ファン氏は日本に蔓延している“女性は社会の中でこうでなくてはならない”ステレオタイプの問題について触れます。「子供の保育園への送り迎えから、家事に至るまですべてやらなくてはならないし、企業に勤めていても会社からのサポートが良くありません。そこに日本における、女性のステレオタイプの問題があります。」

こうした問題を解決する方法として、ファン氏はフレックス制を導入することや、女性差別をなくしていくことを掲げています。「たとえばAmazonのレビューを見ていても、「女の人でもプログラミングができるんだ」といった文章が書かれていたり、こんなところにも差別があるのです。」

ファン氏はメディアなどでスタッフが写真に映されることも重視していました。「男性スタッフだけではなく、女性スタッフもともに映ることで、女性も社会的に参加している意味がでるんです。」男性社会で固まっていない職場であると見せる効果は大きく、実際に多くの女性が参加するようになったそうです。

“閃き”が導いた、独自のキャリア

続いて登壇した谷加奈子氏は、自らのキャリアについて語ってくれました。現在、アニメ「シドニアの騎士」や「蒼天の拳」を制作したポリゴン・ピクチュアズに所属し、ラインプロデューサーとして活動しています。

「子供のころ、将来なりたい職業があるという強い思いはありませんでした。いつか結婚するものなんだと、ぼんやりと思っていたんです。仕事はおまけのようなものだと捉えていました。」谷氏は日本ではありふれた女性の生き方に沿うイメージを持っていました。ところが「人生の要所で“閃き”があって、いまの仕事に就いたんです。」と説明します。

「14歳の時、突然に日本以外の世界を知りたくて、スイスへ留学したんです。それからアメリカの学校にも行きました。」谷氏は帰国後、デザインの学校にも通ったりもしますが、決定的な災害が発生し、進路の変更を余儀なくされたのです。

「阪神淡路大震災が起きたんです。こんな災害のあとで勉強している場合じゃないと感じました。そこで仕事を始めることにしたんです。」谷氏はそこでCGの会社に就職することに決めます。当時、CGという仕事が存在することも知らなかったのですが、付き合っていた恋人の影響もあって勉強しはじめ、没頭します。

恋人の上京についていく形で就職先を探し、谷氏はプロダクションマネージャーとして募集していたリンダに応募、就職します。その後、いくつかの会社に関わるも「仕事が面白くなりすぎて、恋人と別れてしまったんです。それが自分のキャリアについて考えるいい機会になりました。」

そうして谷氏は現在のポリゴン・ピクチュアズに就職。「紆余曲折を経た、結果として流れに身を任せる形で興味を持てる仕事に出会いました。若い女性の皆さんはやりたい仕事に悩むかもしれませんが、こんな形で見つかることもあるんです。」とエールを送りました。

日本国内で教授を務める、中国出身の女性

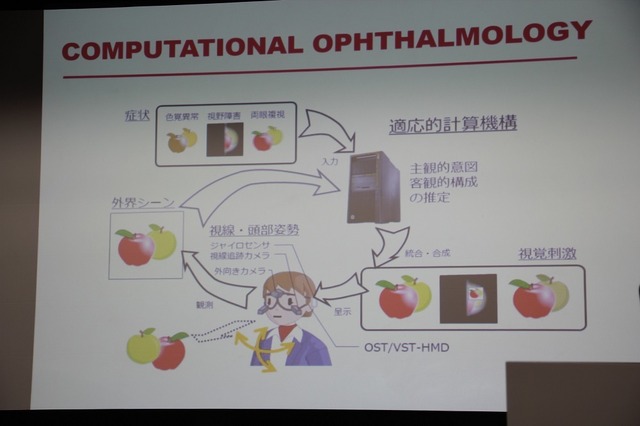

次に登壇したのは茅暁陽氏。「谷さんとは異なる視点で、女性の社会進出を語らせていただきます。」と話してくれました。現在、山梨大学にて教授を務めており、CGをヒューマンファクターに応用する研究を行っています。

茅氏はCGの研究者となるまでのキャリアについて語りました。1987年に来日し、東京大学に入学。研究するなかで同僚と結婚し、日本で31年間を過ごしています。今年には山梨大学から男女参画奨励賞が表彰されたほか、CGI’2018にてCareer Achievement Awardを受賞するなど、華々しい実績を上げる女性です。

茅氏は他国籍かつ、女性であるという背景をもちながら、日本におけるキャリアのなかで女性に対する差別は感じたことがなかったとも話します。「女性自身も変わっていかなければなりません。」とまとめました。

差別というよりも違いで捉える

最後に登壇したのはスクウェア・エニックスにてAIエンジニアを担当する真鍋和子氏です。「女性だから、区別や差別を受けることは少しあります。今の会社ではないですよ」と話す彼女は、どんなふうにこの職業を目指したかを語りました。

「子供のころからゲームが大好きだったんですけど、両親が厳しくてあまり遊べなかったんです。どうしたらゲームをたくさん遊べるんだろう?と考えた時に、ゲームクリエイターになればたくさん遊べるんじゃないかって思ったんです。」

そんなふうに真鍋氏はゲーム業界に就職し、社会に出た時に男女の差についてこう捉えました。「私は差別というよりも、違いとして捉えています。女性というだけで注目されることもあります。ゲーム業界ではあまり差別はありませんが、他の場所では少し感じるんですね。」

真鍋氏が差別を感じた例に、家を購入しようと考えた時、夫婦で年収が記載されるときに夫のほうが年収が高いことを挙げました。「どうすれば解決できるかと考えると、女性が男性と同じくらい仕事ができるんだということを見せていくことだと思います。」真鍋氏はその他にも、今回のようなセッションに参加することで声を出していくことを勧め、セッションを締めくくりました。