マツダは、バーチャルの世界からリアルの世界へ挑戦する機会を提供する「倶楽部MAZDA SPIRIT RACING チャレンジプログラム2025」についての説明会を、4月9日に開催した。

同チャレンジプログラムは、簡潔に言えば、eモータースポーツから実際のレースへの参加をサポートするというもの。チャレンジするドライバーの夢を叶えるとともに、モータースポーツの裾野の拡大に貢献し、モータースポーツの文化を発展させていきたいというマツダの思いが詰まっている。

実際にはPlayStation 5および、PlayStation 4用ソフトウェア『グランツーリスモ7』が使用され、プレイヤーは「MAZDA SPIRIT RACING GT CUP」と銘打たれたオンラインレースに参加する。この大会は、マツダ車両ワンメイクでシーズンを戦う日本国内限定開催シリーズとなっており、2024年度は全5戦が開催された。成績優秀者の上位数名は実際のレースに参加でき、そこでも成績優秀者となれば、ジャパンツアーシリーズ、スーパー耐久シリーズへの参加など、ステップアップの可能性も秘められている。

発表会では、ブランド体験推進本部ブランド体験ビジネス企画部モータースポーツ体験グループ主幹 後藤憲吾氏が登壇。本企画の趣旨について説明が行われた。まず後藤氏はマツダのモータースポーツの取り組みや歴史から解説した。

マツダは、企業理念でもある「クルマって楽しい。クルマで出かけるって楽しい。」といった前向きな気持ちを、体験を通じて作り出していきたいと考え、自ら参加して楽しめるモータースポーツ、参加型モータースポーツに注力をしている。そもそもマツダのモータースポーツの歴史と背景については、1960~1990年代はWRCへの参加、ルマンへの挑戦など、商品・技術のアピール、2000年~2020年代はお客様が楽しめるグラスルーツレースといった背景があるとのこと。しかし2021年からは、グラスルーツの維持発展だけでなく、将来技術への挑戦や、市販車へのフィードバック、さらには人材や技術を鍛えるといった未来を睨んだ展開も考えられていると述べた。

実例としては、スーパー耐久シリーズではメーカーが垣根を越えて未来の燃料や技術に挑んでおり、トヨタやスバルと共同開発でガソリン代替燃料で走る『MAZDA SPIRIT RACING RS FUTURE CONCEPT』での参戦、またマツダ独自ではバイオディーゼル燃料を利用する『MAZDA SPIRIT RACING 3 FUTURE CONCEPT』による参戦を行い、将来のカーボンニュートラル燃料の実用化に向けた実証実験を行っている。

◆一般の人がマツダ主催の参加型モータースポーツに参加するメリット

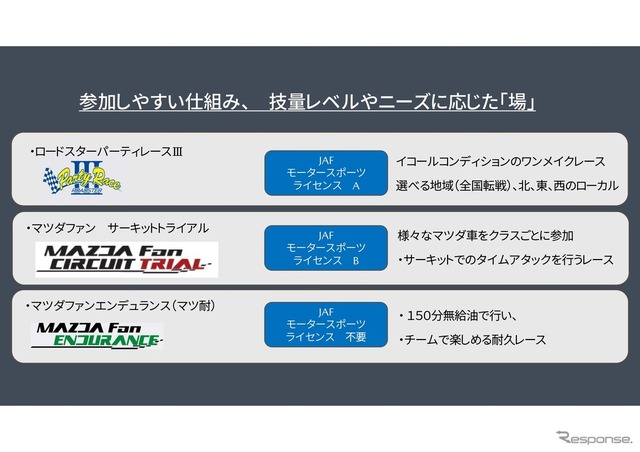

マツダによる参加型モータースポーツの取り組みについて後藤氏は、顧客のニーズや技量に応じて、参加しやすいレースの選択肢、長く楽しめるステップなどを構築しているとアピールした。実際に参加できるレースとして、JAFのA級ライセンスを必要とする公式レースから、レース用のライセンスを必要とせず仲間と楽しめる耐久レースなど様々なものが用意されており、マツダロードスターでの「ロードスターパーティレースIII」「マツダファンサーキットトライアル」「マツダファンエンデュランス」という3つが展開されている。

パーティーレースは、ドライバーの住んでいる地域に近いサーキットが選択できる地域戦も用意されており、サーキットまでの移動距離による制限をできるだけ少なくといった配慮がなされている。また、公平性を重視して、レースで使用できる「ロードスターNR-A」というグレードの車両もマツダの販売店で取り扱う。レースに必要なロールバーなどの安全装備も販売店で購入、取り付けができる仕組みで、参加者が準備で困らないよう配慮。さらにレースに参加した人たちの満足度を上げるため、年間表彰式を行うなど、モチベーションにつながるような取り組みも行っている。

こういったリアルレースへの参加をもっと身近で楽しい存在とするために、eスポーツからのチャレンジ、そしてスーパー耐久シリーズへの挑戦をサポートするふたつのチャレンジプログラムが設定された。

ひとつ目は、ロードスターのワンメイクレースであるロードスターパーティレースIIIのチャンピオンにスーパー耐久レースに参戦する機会を提供する、“スーパー耐久シリーズへの道”。ふたつ目は、eスポーツ大会で優秀な成績を上げた方に、サーキットの走行体験や耐久レースへの参戦権を提供する“バーチャルからリアルへの道”だ。実際にスーパー耐久シリーズへの道については、現在6名のドライバーが選ばれており、初期から3期連続で選ばれている上田選手をはじめ、新加入のドライバーも3名いる。2023年の戦績は決勝最高位5位だったが、2024年には2位となるなど、チームとして着実にステップアップしている。2025年シーズンの初戦は予選7位だったものの、決勝でリタイアとなってしまったが、今後のレースに期待が持たれている。

◆バーチャルからリアルで活躍するドライバーは日々成長していく

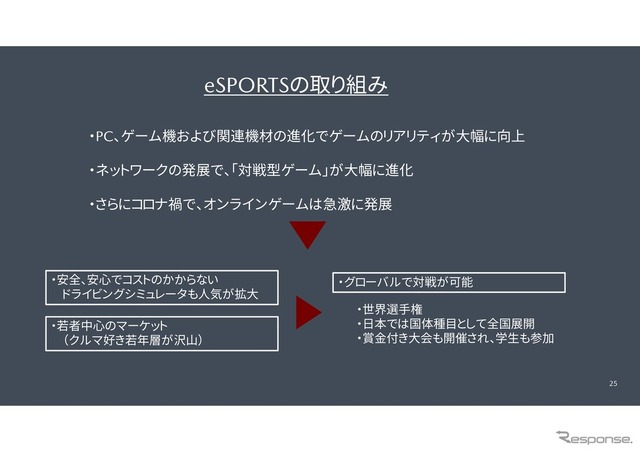

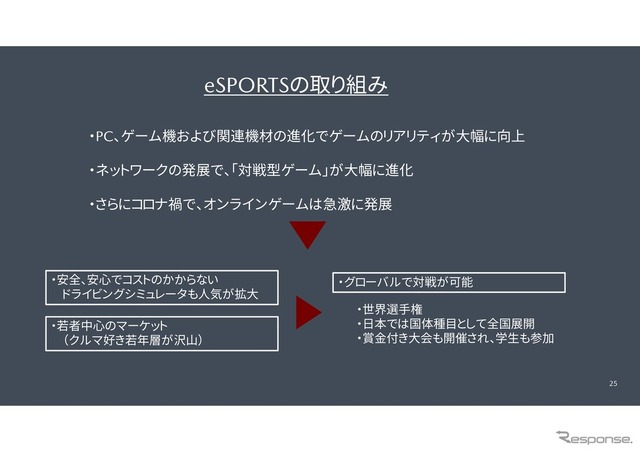

マツダファンエンデュランスに参戦する機会を提供するバーチャルからリアルへの道について後藤氏は、「インターネットのネットワークとパソコン、スマートフォンをはじめとする電子機器の進化により、eスポーツは大きく広がりを見せている。そんなeスポーツでレースを楽しむファンの中には、いつかリアルでサーキットやレースに挑戦したいという声もあり、マツダスプリットレーシングは、バーチャルからリアルのモータースポーツに挑戦する機会を提供するチャレンジプログラム『MAZDA SPIRIT RACING GT CUP』を2022年から開始した」と述べた。

MAZDA SPIRIT RACING GT CUPは、5つのサーキットを転戦してレースを行い、レースのポイントでランキングを決定するオンラインの大会だ。このレースの成績上位の方はサーキット走行体験会に招待され、そしてさらに、その中から選抜メンバーはマツダファンエンデュランスに参戦していく機会が提供される。このレースには、アンダー17というクラスもあり、免許取得前の17歳以下でも挑戦できる。

オンライン大会は毎年参加者数がおよそ1500名ずつ増加をしており、昨年11月に開催したMAZDA SPIRIT RACING GT CUP 2024では9000名の参加があったとのこと。成績上位27名は筑波サーキットでの走行体験会に参加し、さらに選出された若干名は3期生として7月以降のマツダファンエンデュランスに参戦している。

いままで選出された1期生、2期生については、経験を積み重ねることで、自分が何をすべきか指示する前に考え、行動するといった自分たちの立場を理解し、SNSで自ら情報を発信するなど、ドライバーとしての成長が見られているという。また、サーキットを走る楽しさを知ったメンバーは、今後もリアルモータースポーツを続けていきたいという希望を持ち、3期生のサポートもしていくといった声を上げてくれるようになっているそうだ。

◆リアルサーキット体験会のインストラクターには1期生も参加

先月の3月12日、13日にリアルサーキット体験会を実施し、参加者13名は事故なく終了している。

体験会とはいえ、車載動画やデータ動画を使い、インストラクターのアドバイスを受け、次の走行で実践を試み、またアドバイスを求めるといった実践的な体験ができる。つまり自ら掴んだチャンスを体験会でどう生かすのかといった取り組みの姿勢も見えるイベントになっている。今回メインのインストラクターを務めたのはTCRの加藤彰彬氏だが、チャレンジプログラムで1期生だった加藤達彦氏や、三宅陽大氏もインストラクターとして参加している。

4月下旬には2回目のリアルサーキット体験会を実施。その後、シュミレーター練習や勉強会などを経て、7月(筑波)、10月(富士)、11月(岡山)のマツダファンエンデュランスに参戦するスケジュールとなっている。