―――これまでアセット制作向けツールを提供してきたオートデスクが、ここにきてゲームエンジンも提供するということで、素直に驚きました。いわば戦略が180度転換したともいえるわけですが、この決断に至った理由や背景を教えてください。

もともと3DCGにおけるシームレスなワークフローを作りたいという思いがありました。Maya、3ds MaxといったDCCツールに加えて、UIデザインツールのScaleformや、大域照明向けのBeastといったミドルウェアを手がけるようになったのも、そうした理由からです。その上でミドルウェアをDCCツールにインテグレートしていきました。その結果、弊社製品は多くの方々に愛用いただいています。

―――そうですね。

ただ、そこには限界もありました。DCCツールとゲームエンジンの連携をとるために、これまでさまざまな投資を行ってきましたが、必ずしも完璧とはいえませんでした。ゲームエンジン側からDCCツールにアセットを戻そうとしても、うまくいかなかったり、すべてのアセットに互換性がないということが、しばしばみられました。もっと完全な、閉じた開発環境を作るために情報収集を続けていました。

―――そうした中でBitsquidゲームエンジンに出会ったというわけですね。

そうですね。もともとそうした戦略があり、その上で最適なエンジンに出会ったという流れです。これまでアニメーションやライティングなど、さまざまなミドルウェア会社を買収して、弊社の製品に統合してきましたが、それらを埋める最後のピースが必用でした。そのためにはBitsquidの核となるエンジンは残しながらも、それ以外の部分は弊社で作り直す必要がありました。そのためStingrayは開発元のFatsharkと弊社の共同開発エンジンといっても良いと思います。

―――さまざまな機能がありますが、一番注目してもらいたい機能は何ですか?

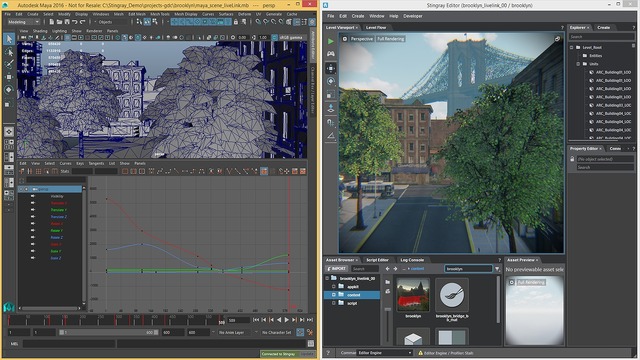

一番は「ライブリンク」ですね。これを可能にしたのがデータ駆動によるアーキテクチャです。これによってワークフローを大きく改善できる点が最大のポイントです。ちょっとした変更ならデプロイをすることなく、すぐに結果をゲームエンジン上で反映させられます。一方でStingrayは物理ベースのレンダリング機能を備えていますが、こうした「絵作り」の点については、他のゲームエンジンでも可能なので、そこまでプッシュしていません。

―――たしかにDCCツールだけでなく、実機ともリアルタイムにデータのやりとりなどが可能なライブリンクは、非常に強力な機能ですね。ネットワークはWi-Fiで可能なのでしょうか?

もちろんWi-Fiよりも有線ネットワークが望ましいのはもちろんですし、極論すれば一台のPCにDCCツールとStingrayが同時にインストールされていれば、それにこしたことはありませんよね。しかし社内のWi-Fi環境でも十分です。特にスマートフォン端末などはWi-Fiでのリンクの方が手軽ですしね。

―――たとえばインターネットごしに、国際的なライブリンクなども可能なのでしょうか?

おもしろいアイディアですね。理論的には可能だと思います。実際に行うと、重くて現実的ではないと思いますが。

―――講演中に「サーバ&クライアント構造」という説明がありましたが、これは使用するのにインターネット環境が必用というわけではありませんよね? たとえば社内サーバやクラウドサーバなどにバックエンドのシステムが入っていて、各クライアントPCにはエディタだけインストールする、といった使い方も可能なのでしょうか?

なるほど、それもユニークな視点ですね。将来的にはそうしたアーキテクチャも考えられるかもしれません。しかしStingrayではご指摘の通り、1台のPCにフロントエンド側の「スティングレーエディター」と、システム側の「スティグレーエディターバックエンド」が個別のプログラムとしてインストールされています。このように分けることで、万が一片方のプログラムがおちても、データを保全することができます。開発中のプログラムなので、ライブリンク中に不具合がでることも、十分考えられますからね。

―――DCCツールとStingrayでガンマ値の同期ができるのが便利そうです。

HDRやテクスチャーの作成時には、DCCツールとゲームエンジンで同じ色味の再現が求められます。Mayaの2015からカラーのガンマ調整という項目がついたのも、そうした理由からです。ガンマ値の同期についても、大手の開発チームでは、すでにそういったワークフローがありました。しかし、Stingrayと最新のDCCツールの組み合わせを使えば、これまで大手でしかできなかったことが、中小や個人ディベロッパーでも可能になります。これが私たちの狙いの一つです。

―――オブジェクトに対してノードベースのビジュアル言語「FLOW」で記述した命令群などは、そのままコピー&ペーストして、使い回せると理解して良いでしょうか?

もちろんです。そうしたCustom FLOWはJSON形式で出力できるので、エディタなどで開いて、簡単にでコピー&ペーストができます。すでにCustom FLOWをアップロードしたり、売買できるマーケットプレイスも存在します。

―――StingrayとDCCツールの連携については良くわかりました。一方でたくさんのMayaや3ds Maxのユーザーが、他社のゲームエンジンを活用している現状があります。そうしたユーザーからみたStingrayの位置づけはどうなりますか?

良い質問ですね。Maya、Maya LT、3ds Maxはオープンなツールです。そのため、どのゲームエンジンを使ってもらってもかまいません。プラグインなどの提供も変わらずに進めていきます。そのためDCCツールのユーザーにとってみれば、StingrayもUnityやUnreal Engineといった、数あるゲームエンジンの一つです。そのうえで、これまで述べてきたような、Stingrayを活用することで得られるシームレスな統合環境の優位性について、考慮してもらえれば幸いです。

―――Windows10やDirectX12対応の予定はどうなっていますか?

もちろん、業界のテクノロジーは常にウォッチングしています。現在はWindows 7以降のOSで、DirectX11対応としています。

―――御社のDCCツールはゲーム業界以外でも幅広く使われています。むしろゲーム用途の方がニッチだといえるかもしれません。日本でもゲームエンジンがゲーム以外で使用される事例が広がっています。Stingrayはゲーム業界と、それ以外とで、どちらに向けてマーケティングしていくのでしょうか?

そうですね。Stingrayはゲームの開発技術がベースになっていますが、ゲームの開発技術は今や幅広い分野で広く使われている。ビジュアライゼーションやリアルタイムレンダリングの技術が、アニメーションスタジオで広く浸透しているなどは、その一例です。そのためStingrayがさまざまな業界で使われることは歓迎したいですね。その一方でStingrayがゲームにフォーカスしていることは間違いありません。

※コメントを投稿する際は「利用規約」を必ずご確認ください