本セミナーは同社の情報発信サイト「AREA Japan」で連載中のコラムと連動しており、映像制作で長年の実績があるものの、ゲーム制作ははじめてのGUNCY'Sが、Stingrayを用いて半年間でゲームを制作していく過程を紹介していくというものです。3月11日に行われた第1弾につづき、今回実施された第2弾では、開発中のゲーム『MeowedfullDays(ミャードフルデイズ)』のデモプレイが披露され、完成間近である様子がうかがえました。

本作は主人公の「ぱぴこ」が障害物をジャンプや前転などを繰り返しつつ、蝶を追いかけて家から脱走してしまった飼い猫を追いかけていくというランゲームです。

セミナーに登壇したのはGUNCY'S代表取締役の野澤徹也氏。「つくる女」所属のイラストレーター・アートディレクターの澤江美香さん。フリーランスプログラマーの谷口直嗣氏とハヤシヒカル氏です。このほか、ハリウッドなど業界第一線ではたらく総勢44人のクリエイターが、さまざまな形で本プロジェクトにかかわっています。

内容は大きく野澤氏・澤江さんのグラフィックスパートと、谷口氏・ハヤシ氏のプログラムパートにわかれました。前半はラフデザインなどがふんだんに紹介され、後半ではStingrayにインテグレートされたschaleform、Wwise、Beastといったミドルウェアの使い勝手や、Stingrayとの連携について紹介されました。

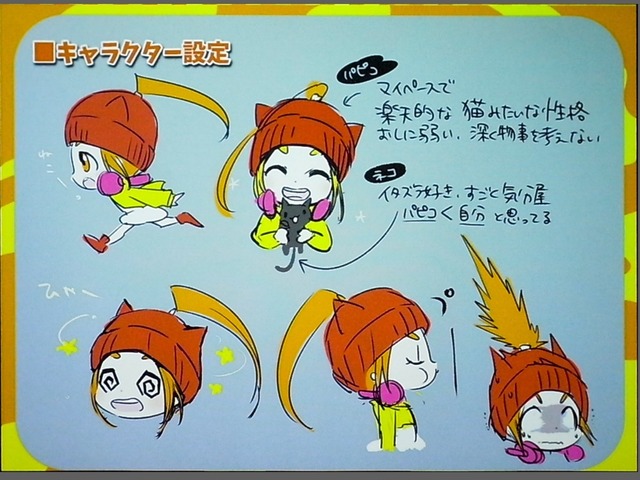

キャラクターデザイン・世界観設定

トップバッターをつとめたのはアートディレクター担当の澤江さん。メインキャラクターの「ぱぴこ」は澤江さんのラフスケッチをもとに、「つくる女」のしろまいさんが3Dモデリングを作成し、映画『アナと雪の女王』などにも参加した糸数弘樹氏が3Dモデル監修とフェイシャルアニメーションを担当しています。また声優の野中藍さんがCVを担当しています。

澤江さんは「ゲーム中はキャラクターを後ろから見ることになるため、おしりのラインを強調した」「質感はネンドロイドを参考にした」「ポニーテールがゆれる案と、脇がチラチラする案があり、ポニーテールに決まった」などと、ぱぴこのデザインプロセスを紹介しました。

世界観設定については、ハリウッドのCGスタジオでアートディレクターをつとめた中嶋聖さんがキービジュアルを作成。これが非常に素晴らしかったため、そこに描かれた「草原」「森」「洞窟」「街」を切り出して、全4ステージを作成したとのこと。時間経過の概念も盛り込み、草原は午前中、森は正午、洞窟は昼過ぎ、街は夕方といった具合に、キーライティングを変化させたと言います。

各ステージは芝居の書き割り風で構成され、地面と背景のテクスチャが張られており、地面にさまざまな障害物が設置されています。MayaもStingrayも初体験だったという野澤さんですが、障害物をコピー&ペーストで設置することができ、場所の調整も容易だったため、レベルデザインに関する作業がすんなりできました。また、Photoshopでステージのカラーコレクションを調整するのも容易でした。

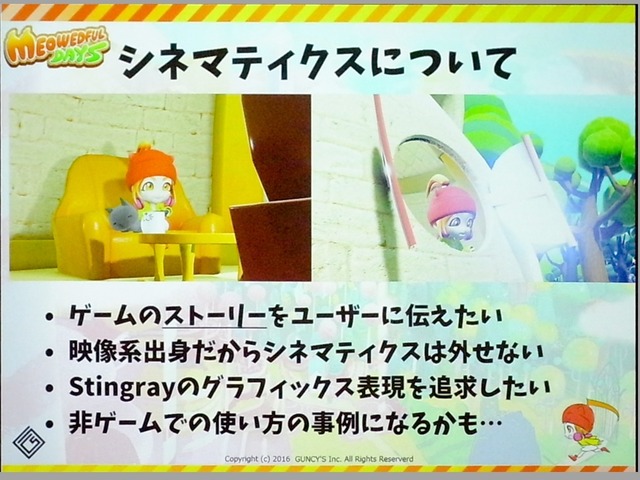

シネマティクスパート

一方、本作は冒頭とラストでカットシーン(シネマティクス)が再生されます。プリレンダーのムービーではなく、Stingray上でのリアルタイムレンダリングで再生されている点がポイント。ディレクションを行った野澤氏は「もともと映像系出身だし、ゲーム以外の使い方の参考になると思い、Stingrayでシネマティクスを作る上での限界を試してみたかった」と振り返りました。

ストーリーボードを制作したのは米ニコロデオンでストーリーボードアーティストを担当する古賀理恵さんです。これをビジュアルコンテとしつつ、Mayaでカットごとにアニメーションファイルを作成していきます。

基本的なワークフローは「作成されたアニメーションファイルを、カット毎のclipとしてFbxファイルに出力」「AnimationControllerで1つにマージ」「LevelFlowでアセット毎に再生」というものです。早い話が「個々のアセットやカメラごとに、キーフレームを持つアニメーションデータをもたせて、同じタイミングで同時に再生する」行為を連続して行うスタイルです。

もっとも、Stingrayでシネマティクスを行うには、まだまだ機能不足の部分もあったといいます。最大のポイントはカットシーンエディタの不在で、アニメーションを全部つなげて編集できなかった点です。ストーリーエディタにおけるMayaとStingrayの連携も今ひとつで、ポストエフェクトのアニメーションを制作する際、Maya上で編集が完結できなかったとのこと。被写界深度が綺麗にかかるのは良いが、カット毎の調整がうまくできず断念したともいいます。Brandshapeがなく、フェイシャルアニメもすべてボーンを制御する必要がありました。

またStingrayの特徴であるLive機能(StingrayとMayaでデータをやりとりできる機能)も、さらなる充実が求められるとしました。Stingrayでオリジナルのシェーダーを組んだ時、Mayaで再現できないことがあったそうです。そのため利用は開発の序盤だけに留まったとのこと。このように幾つか課題が見えたものの、思ったよりも作業が楽で、今後のアップデートにつなげるためにも、ぜひユーザーを増やしていきたいと締めくくられました。

プログラムパート

プログラムパートでははじめに谷口氏がschaleformとStingrayとの連携について解説しました。schaleformはUIを制作するためのミドルウェアで、通常はプログラマとアーティストが二人三脚で作ることの多いUIを、プログラマ抜きで制作できるようにするというものです。

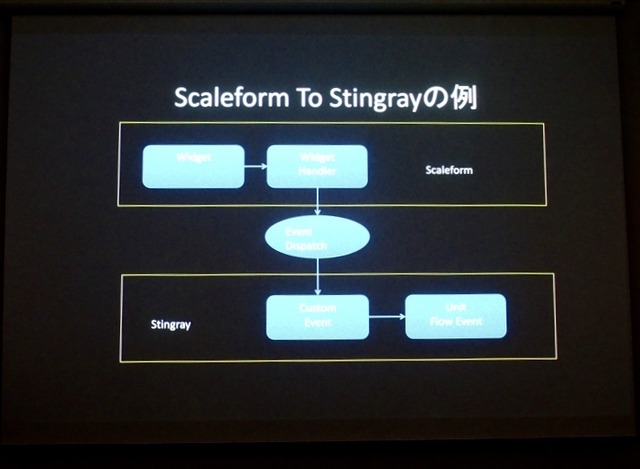

Stingrayではこの統合がさらに進み、schaleform上で直感的に作成したトリガーやボタン類を保存しておき、event dispatchを経由してStingray側のカスタムイベントと連動させるだけで、手軽にUIを制作できます。なお、本作のUIデザインはフリーのイラストレーター、ふもえさんが制作した素材を使用しています。

ハヤシ氏からはサウンドミドルウェアのWwiseとの連携についても解説がありました。Wwiseはオーディオキネティックの製品ですが、Stingrayのインテグレートについてはオートデスク側が開発・更新・サポートを担当しており、フルライセンスで使用できます。通常はプログラマーとサウンドデザイナーが二人三脚で実装していくゲームサウンドも、Wwiseを用いればプログラマーの手を煩わせることなく、高度なサウンド演出が可能に。パピコの複数の声をランダムに再生するという処理を、手軽に実現できたとしました。

このほか本作ではステージクリアにおいて時間制限があり、残り時間が少なくなるとBGMが切り替わる仕様が存在します。これも二種類のBGMを用意しておき、イベントに応じて切り替えるだけ。Stingrayでの処理とサウンド作成・設定を完全に切り分けられるため、本作のようにリモート作業が頻発するプロジェクトでは最適だと評価しました。

ライティング作成用のミドルウェア、Beastの活用事例についても紹介されました。グラフィックスをリアルにするためには間接光の表現が重要です。しかし、ゲーム中にリアルタイムで計算していては処理負荷がかかりすぎて現実的ではなく、事前に計算してライトマップにベイクするのが現実的です。ハヤシ氏は「一度設定を決めると、ステージにパラメータが自動保存されるので、時間をあけた作業でも簡単に再開できる」と説明しました。

Beastに加えて、Stingray専用に用意されたbakerについても紹介されました。CPUベースのBeastに対して、この専用bakerはGPUベースでも処理が行われるため、段違いに高速で処理が行われます。またプログレッシブで計算処理が行われるため、間接光の違いや変化を目で見ながら設定することもできるほど。最新のStingray v1.3でもβバージョンとなっていますが、ぜひ一度使ってみて欲しいと語られました。