CEDEC 2023で催されたのは講演だけではありません。

ゲーム業界、IT業界で働く人に向けた参加型ディスカッションも、このイベント内で開催されています。今回はセガサミーホールディングス 総務本部 コミュニケーションサービス部 コミュニケーション推進課の茂呂真由美氏、イリンクス 代表取締役の田中宏幸氏が主催した『VUCAの時代:ワーキングペアレントの働き方と悩み/上司・経営者の立場での悩み』というラウンドテーブルの様子を取材しました。

そこでは、アフターコロナならではの様々な悩みが現場のエンジニアから提示されました。

円卓上で「仕事の悩み」を共有

さて、今年のCEDEC 2023はパシフィコ横浜にて4年ぶりの実地開催です。

CEDECに限らず、全世界のあらゆるイベントは去年までオンライン開催を余儀なくされました。2020年、そして2021年は筆者が振り返ってみてもまさに「最悪の期間」です。静岡市在住の筆者は、この時期に上京できた機会は確か2度か3度のみ。富士川以東、大井川以西には絶対に行くなと家族から言われていたほどでした。

ライターとしての取材も、専らオンラインになります。取材だけでなく、飲み会もオンラインです。東京で働く会社員、特にIT職種の人は全社リモートワークになり、それを機に実家へ戻った人も。

しかし2023年の今、そのあたりがちょっとした悩み事になってしまっているようです。詳しいことは後述。

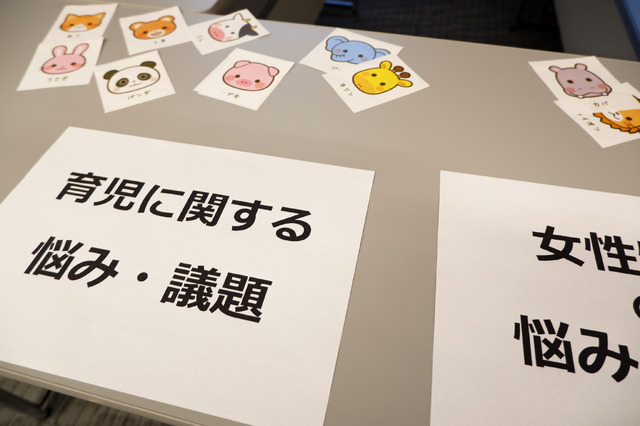

会場では3つの円卓が用意され、それぞれテーマが設定されています。筆者が座った椅子から一番近くにある円卓では「リモートワークの悩み」が議題とのこと。そして、円卓の上にはなぜか動物のイラストが描かれた紙が置いてあります。

これを参加者に配ることで、名前で呼ぶ必要はなくなります。同じテーブルの別の参加者の所属企業や肩書を意識することもありません。このラウンドテーブルの間、お互いを「ゾウさん」「ネコさん」「パンダさん」というように、動物の名前で呼び合います。

「ハイブリッド体制」の憂鬱

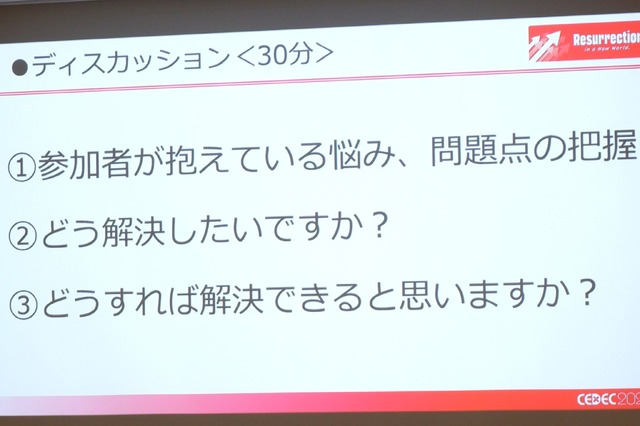

5分間のアイスブレイクののち、いよいよ30分間のセッションに入ります。

ここでは、

参加者が抱えている悩み、問題点の把握

それらをどう解決するのか

どうすれば解決できると思うか

以上の3要点を話し合います。

筆者の間近の円卓では、今年から各企業が実施した「ハイブリッド体制」に関する悩みが相次いで提示されました。

ハイブリッド体制、即ちオフィスへの出社とリモートワークを両立させる仕組みですが、「出社組とリモートワーク組で温度差が出てしまう」「いずれ会社はパンデミック以前の全員出社に切り替えてしまうのではないか」という声もあります。前者は「自分だけがリモートワークでいいのか」という空気の問題で、会社はそれを認めているけれど他のみんなは出社している、だからこの先リモートワークを続けづらい……という現象も起こっているようです。

また、後者は「実家に戻ってしまったリモートワーク組はどうすればいいのか」という問題も含まれています。上述の通り、パンデミックをきっかけに東京から地元へ戻った人もいます。しかし、会社がかつての「全員出社」を義務付けるようになったら、再び東京へ居を構える必要があります。

2度目の転換点

2020年から2023年にかけて、我々人類は2度の転換期を迎えました。

1度目は普段の日常がCOVID-19によって大きく変えられた瞬間、2度目はCOVID-19が克服可能な疾患になった瞬間です。それにより、我々の働き方も転換を余儀なくされました。

「働き方」といえば、この10年で育児休暇を取得する男性も増えました。

この育休、実際に取得するにしても何ヶ月取ればいいのかという悩みを抱えている方も円卓上で見受けられました。半年は取りたいけれど、他の社員はせいぜい2、3ヶ月程度。もちろん会社の制度としては完備されていますが、「半年休ませてください」と言い出すのには少し勇気がいる……という具合です。これも「空気の問題」と言えます。

こうしたことをみんなで話し合う場は、パンデミック真っ盛りの頃には殆ど設けられませんでした。誰にも悩みを打ち明けられずに一人で抱え込んでしまい、やがて心身に変調をきたしてしまう……という事例も実際にあるのではと筆者は邪推しています。

ゲーム開発者へのケア

「ゲーム開発技術に関する講演のイベント」というイメージを強く持たれているCEDECですが、実はこのような「現場のエンジニアをケアする取り組み」も実施されている事実はもっと注目されるべきではないでしょうか。

ゲーム開発の仕事は、体力と知力とコミュニケーション能力を必要とする「肉体労働」だと筆者は解釈しています。故に定期的なケアがなければいつかは破綻を迎えてしまう可能性があり、にもかかわらず世間一般では「ゲーム開発者の悩みを解決する場」の重要性はあまり認識されていません。

そうした背景があるからこそ、今回のラウンドテーブルは極めて重要な意味合いを帯びています。