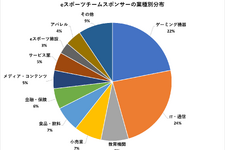

eスポーツ市場の急成長を背景に、従来のゲーム関連企業のみならず、さまざまな業種の企業がマーケティング戦略にeスポーツを取り入れています。若年層へのリーチや新たなブランド体験の創出を目指す企業にとって、eスポーツは魅力的なプラットフォームとなっているのです。本記事では、国内主要企業によるeスポーツを活用したプロモーション事例を紹介し、その戦略的特徴を分析します。

ロート製薬:ヘルスケアとeスポーツの融合による先駆的取り組み

ロート製薬は、デジタル領域であるeスポーツと自社のヘルスケア製品を効果的に融合させた代表的企業です。同社は、eスポーツを通じた若年層との接点強化を目指しており、2023年4月には、プロゲーミングチーム「REJECT」とスポンサーシップ契約を締結し、『VALORANT』『PUBG MOBILE』などの競技タイトルを対象に、選手の健康管理(特にアイケア)を軸とした支援を行っています。単なるサポートに止まらず、REJECT所属の人気ストリーマーMother3さんやこくじんさんを起用したWebCMを制作し、公式SNSで配信することで若年層への訴求力を高めました。

また、同社は格闘ゲームの世界的大会「EVO Japan」においても特別協賛企業として積極的な取組みを行っています。2023年および2024年のEVO Japanでは特別協賛企業として参加し、2024年大会ではロート製薬専用ブースを設置。来場者はYogiboを用いたリラクゼーションスペースで休憩できるなど、参加者の体験を向上させる取り組みも行われました。さらに大会の優勝者にはロート製薬の製品が贈られるなど、選手の健康をサポートする姿勢を明確に打ち出しています。

KDDI:物理的拠点を核にしたコミュニティ形成戦略

KDDIは物理的な拠点を核にしたeスポーツコミュニティの形成に力を入れています。2024年には国内最大級プロゲーミングチーム「DetonatioN FocusMe(DFM)」との契約を更新し、支援を続けています。

同社が展開する「esports Style UENO」(2024年2月開業)は東京都台東区にあるeスポーツ専用施設。ここではeスポーツ大会やパブリックビューイングなどを開催し、一例として「VCT Pacific Kickoff」のパブリックビューイングでは、多くの来場者を集めました。さらに、DFMコラボグッズ(限定Tシャツ等)の施設限定販売など、リアルな場所ならではの体験価値を提供しています。

KDDIの事例は、オンラインだけでは得られない体験価値を提供し、ファンやプレイヤーが実際に集まる場を創出することで、よりリアルなブランド体験を促進している好例といえるでしょう。

日本コカ・コーラ:教育機関と連携した若年層へのアプローチ

日本コカ・コーラは、若年層をターゲットにした教育的アプローチでeスポーツマーケティングを展開しています。同社はテレビ東京と電通が主催する高校生eスポーツ甲子園「STAGE:0」に協賛しており、この大会は全国8ブロック制(オンライン含む)で『フォートナイト』『クラッシュロワイヤル』などの人気タイトルを採用しています。

同大会では、人気タレントが出演し、大会の様子はテレビ東京の番組内で取り上げられるなど、eスポーツと一般的なエンターテイメントとの橋渡しを積極的に行っています。これにより、まだeスポーツに馴染みのない層にも自社ブランドとeスポーツの両方を効果的に訴求しています。

教育分野と連携したこのアプローチは、単なる広告展開を超え、若年層の健全な成長支援というCSR活動としての側面も持ち合わせており、長期的なブランド価値向上にも寄与しています。

eスポーツマーケティング成功の戦略的特徴

これらの事例から見えてくるeスポーツマーケティングの成功要因には、いくつかの共通点があります。

まず、「施設活用型」のアプローチです。KDDIの事例のように、物理的な拠点を核にしたコミュニティ形成は、オンラインだけでは得られない体験価値を提供します。

次に「健康連動型」の視点があります。ロート製薬の例のように、長時間のゲームプレイに伴う健康課題(眼精疲労など)と自社製品を関連付けることで、自然な製品訴求につながります。また、「ゲームは体に悪い」というネガティブイメージを払拭し、健全なeスポーツ文化の形成にも貢献しています。

「教育連携型」の特徴も見られます。日本コカ・コーラの「STAGE:0」協賛のように、教育機関と連携したeスポーツイベントを通じて、若年層の健全な成長を支援しながらブランド価値の向上を図る取り組みが効果的です。

eスポーツマーケティングの今後の課題と展望

着実に成果をあげつつある一方で、eスポーツマーケティングにはまだいくつかの課題があります。最も大きな課題は、投資対効果(ROI)の可視化です。多くの企業がeスポーツマーケティングに参入する一方で、その効果を明確に測定する方法は確立途上にあります。

また、現状のeスポーツマーケティングは10代後半から30代前半の男性に偏りがちであり、ターゲット層の多様化も課題でしょう。今後は女性や幅広い年齢層に向けたアプローチの開発が期待されます。

一方で、本記事で紹介した企業のように、一時的なスポンサーシップではなく、継続的なコミュニティ形成や選手育成に投資する「価値共創モデル」への進化が、今後の差別化ポイントになると予想されます。

まとめ:効果的なeスポーツプロモーションのためのポイント

eスポーツを活用したマーケティングで成功を収める企業に共通するのは、単なる広告露出ではなく、自社事業の中核的価値をeスポーツ文化に自然な形で浸透させる姿勢です。ロート製薬のヘルスケアとの融合、KDDIの物理拠点の活用、日本コカ・コーラの教育的アプローチなど、それぞれが自社の強みを活かした独自の戦略を展開しています。

企業がeスポーツマーケティングで成功するためには、自社の強みとeスポーツの親和性を見極め、単発のスポンサーシップではなく継続的な関係構築を目指すことが重要です。また、オンラインとオフラインの両方の体験を設計し、ゲーマーの実際のニーズを理解して応える製品・サービスを提供することが、長期的な成功につながるといえるでしょう。