2001年にセガでオリジナルの『Rez』を開発し、15年の歳月を経て新生させた水口哲也氏に、『Rez Infinite』と新規エリア「Area X」についてお話をうかがいました。

===== ===== =====

――「Area X」のコンセプトをお聞かせください。

水口哲也氏(以後水口):いろいろなコンセプトがありますが、基本的に変わらないのは「シナスタジア(共感覚)」をより拡張することですね。今の技術でできる最高のことをやる、と。『Rez』の世界では無数のパーティクル(粒子)が世界を構成してて、それを撃つと音と反応しながら拡散するという、3Dでパーティクルが混ざっていく誰も見たことがない量子的な世界を前からやってみたかったんです。インタラクティブにパーティクルが拡散して音と融合していくみたいな、そこに「シナスタジア」の一つの新境地を見ていました。

『Rez』は自分の記憶が存在している電脳空間で、プレイヤーがハッカーとなってウィルスを駆逐して元の美しい世界に戻していくという物語があります。ビジュアル的にはそのような物語がベースになっていますが、VRで経験したときに最高の体験になることを意識しています。『Rez Infinite』はVRがなくても普通にプレイできるようになっていますが、VRでフレーム(枠)がない3Dの世界によって、自分が本当にその世界の中に入っているような体験をやろう、と。その時に、今までの『Rez』の体験の中で1つだけ変えたかったのは、レールライドで音符のように敵がやってくるという感じだったものを、今回は泳ぐように、飛ぶように、自由に世界を飛び回ることができ、しかもまったく気持ち悪くならない、むしろ気持ち良くなるという経験にしたかったんですよね。その辺が「Area X」のコンセプトとしてありました。そこからアートを起こして、そこに音楽のイメージをかぶせて、かなり長い時間をかけてプリプロダクションをやりました。2年間かけてますね。すごく少ない人数で、細く長くやりながら、実際作るとしたらこうだ、というイメージを2年かけて固めていきました。ですので実際のプロダクションは非常に少ないチームで半年間でやりました。それだけイメージがはっきりしていると、プロダクションは速かったですね。

――VRだけど気持ち悪くない、むしろ気持ちよくなる経験とおっしゃいましたが、VR酔いに対する工夫はどのようなことを行っているのでしょう。

水口:本当に細かい調整ですね、沢山の。これは経験的に僕らが何をしたらダメか、何をしたらもっと良くなるかを開発会社のMonstarsと一緒に積み上げてきているので。特別何かすごいことをやっているのではなくて、多くの細かい調整を行っているという形ですね。僕らの中に、絶対に気持ち悪くしない、絶対に気持ち良くするという強い意志がありました。それは、音楽とビジュアルが融合して気持ちよくなるということも含めてです。そこで僕らのマジックを起こそうという感じですね。

――細かい調整とは具体的にどのようなことを行ったのでしょうか。

水口:絶対にフレームレートを落ちなくすることなど当たり前のことですね。人間が酔うときというのは空間の中のディメンションを明確に感じるとき、例えばリアルな世界を作ったほうが酔うケースが多い気がします。それは、脳の中に刷り込まれている現実との差異が目の前で起こると気分が悪くなるということですね。僕らが参照すべきなのは現実ではなく完全にイマジネーションなので、そういう意味では自由に作れた感じはします。

――「気持ちよさ」というものを作り上げる際、リサーチや研究による理論で作り上げていったのでしょうか、それとも経験と感覚によるものなのでしょうか。

水口:経験と感覚ですね。それと直感。最初のアイディアは、こういう風にしたら絶対気持ち良くなるだろうな、みんな喜んでくれるだろうな、という直感です。あとはそれを実現する過程で、本当に細かい調整を沢山していく感じです。

――それは他のゲーム開発とは異なっていたりするのですか。

水口:いえ、今までも自分たちはそういうやり方でやってきていますので、基本的には変わっていないですね。過去の作品のすべてがそうです。

――「Area X」の開発チームの規模はどのくらいだったのでしょうか。

水口:開発自体は大体15人くらいですね。元々セガで一緒にやっていた小寺(小寺功氏)が率いるMonstarsが開発を担当しています。

――オリジナルの『Rez』のメンバーは他にはいたのでしょうか。

水口:いえ、小寺だけですね。他は、『Child of Eden』などずっと一緒にやってきているメンバーでした。ですので、ちょっと言えばみんなすぐに理解してくれるんですよ。あと、石原君というまだ30代のアートディレクターは、高校生の時に『Rez』に感動してセガに入ったんです。その時には僕はもう退社していたのですが、彼は何年かセガに務めてからQ Entertainmentに入社して、『ルミネス』とか『Child of Eden』とかにも付き合ってもらってます。彼はその時に2000枚くらいアートを描いてもらってて、そこですごく成長したんです。それで、今回の「Area X」のアートは彼に1人で描いてもらっています。

――『Rez』には、人間の精子が受精するまでを描いているというバックストーリー的なものがありましたが、「Area X」にもそのような要素はあるのでしょうか。

水口:あります。『Rez』は受胎までの物語で、生命体であれば誰もが経験しているとても昔の旅の記憶です。男性的なものと女性的なものが結合して命が誕生するという。電脳空間の中での自分がハッカーとなってウイルスを駆逐して、世界を元に戻していき、最後にマザーコンピューターと結合するというのが『Rez』のストーリーです。デジタルとアナログを融合させたような感じですよね。今回の「Area X」は、結合して、受胎した後の「誕生」をテーマにしています。『Rez』の世界で電脳的な新しい命が誕生するというのを最後に登場するシンボルで描いています。2045年に人工知能が人間の能力を超えるというシンギュラリティ(技術的特異点)のような、テクノロジーが人間を超えていったところにある新しい世界というのも1つのテーマにしています。

――プレイキャラクターが僧侶のような形に変わるのもそれを意識しているのでしょうか。

水口:それはオリジナルにも入っていましたが、『Rez』にはどこかスピリチュアルな要素をいれているからですね。物質的なものではない、精神的なものもそのまま「Area X」にも引き継がれています。「Area X」は『Rez』の先にあるストーリーをテーマにしています。どういうことかというのはプレイした人の解釈にゆだねますが、「Area X」は壮大な実験でもあり、未来に向けた1つのプロローグなのです。

――つまり、今後、新たな物語を作っていく可能性があると。

水口:いつか必ずやるでしょうね。

――サウンドに関してですが、VRでの新しい試みなどはされているのでしょうか。

VRになると、すべてのビジュアルが3D化され、フレームもなくて自分がその世界の中にいる体験ができるわけです。そうなると、音も3Dにならないといけないので、今回は3Dサラウンドをかなり意識しましたね。例えばゲーム中でも後ろや下の方から音が聞こえてくるといった、音に包まれるような感じを表現しています。僕らにとって音はすごく大事ですので、そこはうちのサウンドデザイナーたちが良くデザインしてくれたと思います。

――プレイヤーにはどのようなサウンド環境でプレイしてほしいですか。

水口:普通に市販のヘッドフォンで遊んで頂いて全然問題ないです。テレビのスピーカーでも普通に遊んでもらえると思いますが、家にすごいサウンド環境があれば、それはそれで体験がすごいものになるとは思いますけどね。逆に「こんな環境でプレイしてます」みたいなのがあれば、どんどんツイートしてほしいですね。みんながどういう風にプレイしているのか知りたいので。15年以上たっても、いまだに世界中の人がプレイしてくれていますし、自分たちで楽しめる環境を作っているようですので、それを教えてほしいです。このヘッドフォンが最高だ、みたいなものでもいいので。

――スマートフォンで数々のリズムゲームが登場していますが、タッチパネルでの操作とコントローラでの操作だと共感覚に差は生じると思われますか。

水口:あんまり大きな違いは感じていませんね。先日、iOSとAndroidの『LUMINES パズル&ミュージック』を全世界69ヵ国でリリースしたのですが、画面をタップする感覚は、それはそれでリズムを刻んでいる感覚や演奏している感覚を得られると思うんです。スマートフォンは面のコントローラで、今までのはボタンを押すコントローラという違いなのですが、基本的には「触る」「タップする」「押す」という行為はどれも音楽的でいいですからね。

――体験は変わらないと。

水口:好き嫌いや向き不向きはユーザーの皆さんの中にはあるとは思います。僕個人としてはどちらにも最適化したものを作っていきたいですね。

――2015年のPS Experienceで「シナスタジア・スーツ」をお披露目しましたが、簡易版の一般発売は考えてはいないのでしょうか。

水口:個人的にはやりたいと思っています。ただ、作るとなると安い値段にはできないので、構想を頭の中に練り続けています。いつかタイミングが来たら挑戦したいなと思っています。みんなが『Rez Infinite』を遊んで、やっぱりスーツ欲しいよという声が大きくなってきたら、それに答えれるように準備をしておこうかなと。まずはスーツなしで遊んでもらっても、共感覚性は十分伝わるとは思います。

――現在、e-Sportsやゲーム配信など、ゲームプレイを観戦するということが1つの文化になりつつあります。例えば、どこかクラブのような場所で「Area X」をプレイしてそれを観客と共有する、つまりプレイヤーの中にだけ共感覚を生じさせるのではなく、プレイヤーが共感覚を観客に発信できる体験というのはありえると思いますか。

水口:面白そうですよね。2001年の『Rez』でも、参加してくれたミュージシャンたちとそれに近いことを試したりしたのですが、それをVRにアップデートしたときにすごく面白いことができそうな気がします。これからVRが始まって、たくさんの実験がされていくと思うのですが、クリアしなければならないハードルも多く出てくると思いますが確実に面白い未来はあり得ると思います。もしかしたら、ユーザーが集まって自分たちでやりだすかもしれませんし。VRを全員が持っているという環境はなかなかないと思いますので、ハーモニクス・ミュージック・システムズの『ロックバンド』や『ギターヒーロー』の時のように、リーダー的な人間がバーなどに持ち込んだところからどんどん好きな人が集まりだしてライブストリームしたり、それで広まっていくみたいな。おそらく、VRもPS VRだけでなく他のVRでもそうだと思うんですが、10人友達がいたら10人持っていることはそうないと思いますので、今後はe-Sportsやライブストリーミングのコミュニティが新しい情報の発信のやり方を出してくるのではないでしょうか。それが別のメディアを生むことにつながっていくと思います。

これからの若くしてVRに入ってくる人たちは、すごく面白いことをいっぱい考えてくると思うんですよね。自分が今20歳の学生でVRを手にして「Area X」を遊んだら、そこから連想されるクリエイティビティは炸裂する気がしています。そういう人たちが世の中にいっぱい増えてきてほしいですね。VRは現実を模倣するものではなく、新しい創造性を炸裂させたものが沢山出てくると、それが今度は現実化していくのではないでしょうか。その先にAR(拡張現実)やMR(複合現実)にシフトしていったときに、それが新しい形で現実と想像の世界を結合していくと思うんですよ。そういう時代が始まるんだろうなと思うと、ますますワクワクしますね。あと20年くらいやれるんじゃないかって(笑)。

――本日はありがとうございました。

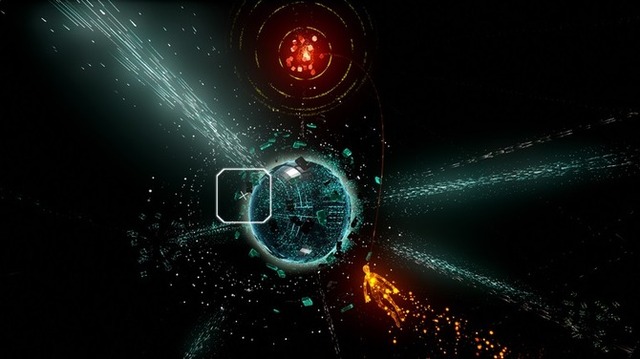

Rez Infinite: Area X トレーラー