キャラクターが様々な武器を持って戦う「剣戟対戦格闘ゲーム」の先駆けのひとつである『サムライスピリッツ』シリーズ。初代『サムライスピリッツ』がリリースされたのが、1993年のこと。それから26年の歳月が経った2019年、シリーズ最新作である『SAMURAI SPIRITS』がリリースされました。タイトル名が初代と変わらぬまま英語表記になっているのは、原点回帰やリブートの意味合いを兼ねているといいます。

墨絵で描かれたような迫力あるグラフィックを始め、必殺技を決めた時のエフェクトなど様々な面がパワーアップしている本作。そういった視覚的に分かりやすい演出だけでなく、サウンド面でも大きな進化を遂げています。

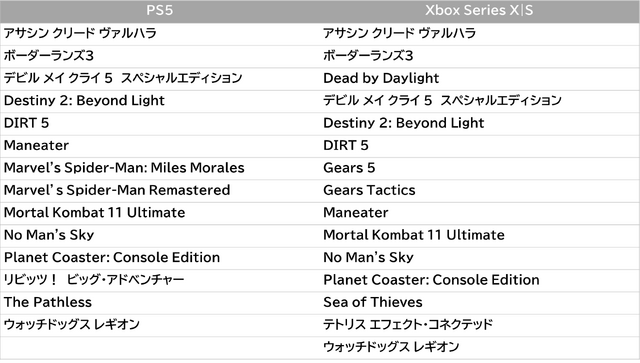

本作のサウンドを制作するにあたって、SNKが活用したツールが、Audiokineticが開発しているオーディオソリューション「Wwise」(ワイズ)です。Wwiseはモバイルからコンソール、各クラウドゲームプラットフォームだけでなく、PlayStation 5、Xbox Series X|Sといった次世代機にも対応しており、多くの開発現場で採用されています。

2020年11月12日時点のWwise採用 PS5、およびXbox Series X|Sタイトル

CEDEC 2020では、SNKサウンドディレクターの山添浩史氏とプログラマーの新納広之氏が登壇し、「『SAMURAI SPIRITS』におけるサウンド表現とマルチプラットフォーム展開 ~Wwiseを用いた実装アプローチ~」のセッションが実施されました。

セッション中では、Wwiseを用いたサウンド表現や得意とするインタラクティブミュージックの導入方法だけでなく、シリーズ最多となるマルチプラットフォーム展開についてもそのノウハウや、「Wwise」を活用するメリットが語られました。

【登壇者紹介】

●サウンドディレクター・山添 浩史氏

1996年、株式会社SNK入社。NEOGEO時代からサウンド開発に関わり、『サムライスピリッツ』シリーズや『KOF』シリーズ、『月華の剣士』シリーズ等に参加。『SAMURAI SPIRITS(2019年)』においてサウンドディレクターを務める。

●プログラマー・新納 広之氏

2017年、株式会社SNK入社。新卒で入社し『SAMURAI SPIRITS(2019年)』の開発に携わる。サウンド周りをメインに UI や開発環境構築を担当。

ゲームへの没入感をより高めるためのサウンドづくりを目指して

『SAMURAI SPIRITS』のビジュアルについて、企画立ち上げの段階では、リアル寄りの3D路線になると想定していたという山添氏。そのため、攻撃が当たったり空振りした時のSEは、シャープな印象のある「シュッ!」「ザクッ!」といった音を用意していたそうです。

しかし、本作を見ると分かる通り、グラフィックは墨絵表現を取り入れたもの。用意していたSEとグラフィックとの相性が悪く、効果音を一から作り直す必要が生じてしまったといいます。

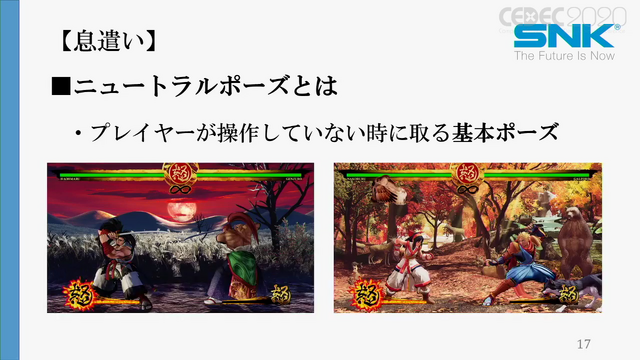

グラフィックと効果音を合わせるため、山添氏が最初に手を加えたのが、各キャラクターたちの「息遣いサウンド」。勝負のリアルさと臨場感を追求するために、ダメージ量に連動してキャラが基本ポーズをとっている時(ニュートラル状態)に「ハァハァ」「ゼイゼイ」と息を漏らす仕組みを入れたと説明しました。

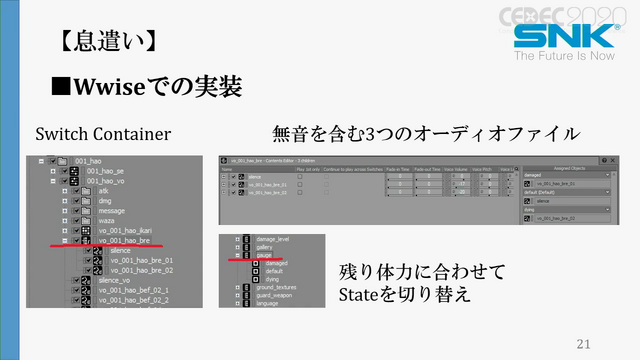

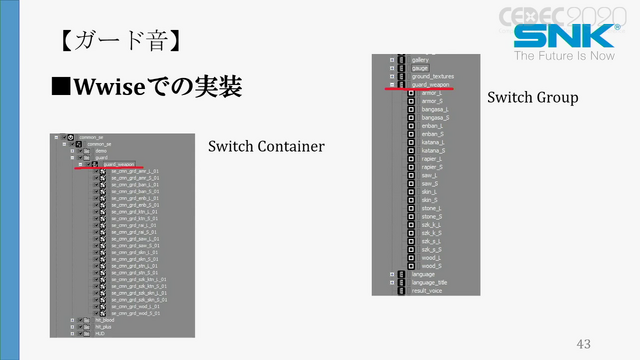

サウンド表現を演出するうえで用いられたのが、前述した「Wwise」というソフトウェア。WwiseのSwitch Containerという機能を利用し、無音を含めた3つのオーディオファイルを用意したうえで、ゲージの色が変化するポイントでSwitch Containerのステートを切り替えて音声が変わるよう実装したといいます。

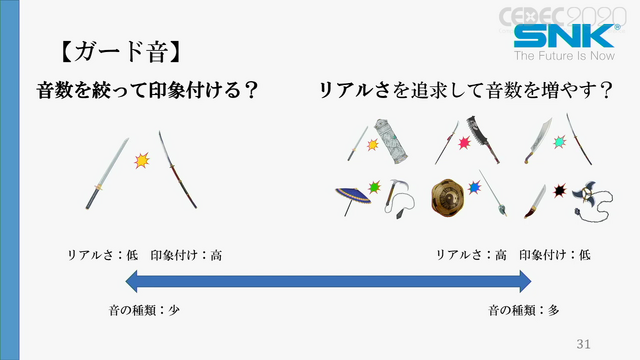

その一方、同じくSNKのタイトルである『月華の剣士』は、ガードを行うキャラクター側の武器ガード音が鳴る仕組み。刀や木の棒など、どちらも武器を持っている状態では、どちらが攻撃するかでガード音が変わる点がポイントとなっています。

どちらのタイトルでも音のバリエーションは少なめで、シチュエーションに合わせてその限られた音を鳴らし分けるという部分で共通しています。現在のゲームと比べると、SEのバリエーションは少ないと言えるかもしれません。ですが、ガード音をあえて少なくすることで、「この格闘ゲームのカードといえばコレ!」という印象付けをユーザーに与えることができたと山添氏は説明しました。

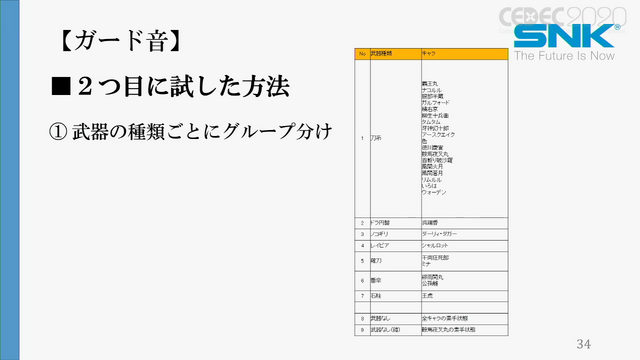

「サムライスピリッツ」シリーズでは、武器を所持しているキャラもダメージを受けることにより、素手状態になることか場面が多くありました。そこで、山添氏は各キャラクターが持っている武器の種類ごとにグループ分け、具体的には26キャラの武器を7つのグループに分類。次に、それぞれのグループに強弱関係を持たせたといいます。

その上で強弱関係を判定して、武器の優劣が弱い方のガード音を鳴らすようにした結果、音による違和感を少なくすることに成功したと続けました。

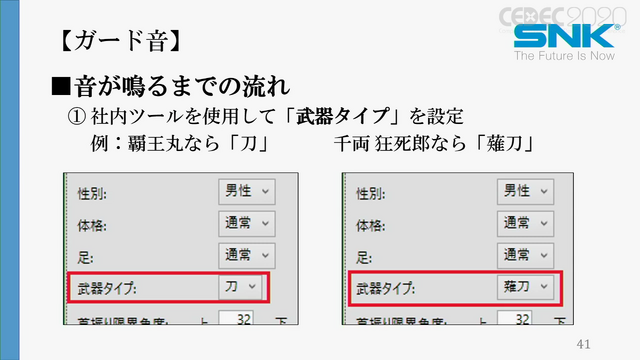

SNKでは『SAMURAI SPIRITS』を制作するにあたって社内ツールを使用しており、「覇王丸なら刀、千両狂死郎なら薙刀」など、各キャラクターの所持している武器タイプが設定されています。

新納氏によると、ガードアクションが発生したタイミングで武器の強弱関係に基づき、どちらの武器の音を鳴らすかという情報を確定させ、その情報を用いてWwise側で実装されたSwitch Containerを切り替え該当のイベントをポストするという流れになってるとのこと。

Wwiseを使用することにより、条件分岐した先で鳴らしたい音を簡単に編集・反映ができるように。プログラマーとして、最初にSwitch Containerの扱い方と、該当のイベントをどうポストするかという2点を実装するだけで対応できたそうです。

また、新たな武器タイプの追加や武器の強弱関係を入れ替えを行う際にはサウンド側でも作業を負担することができ、作業コストの分散に繋がったと新納氏は続けました。

勝負を最後まで盛り上げる「インタラクティブミュージック」の実装について

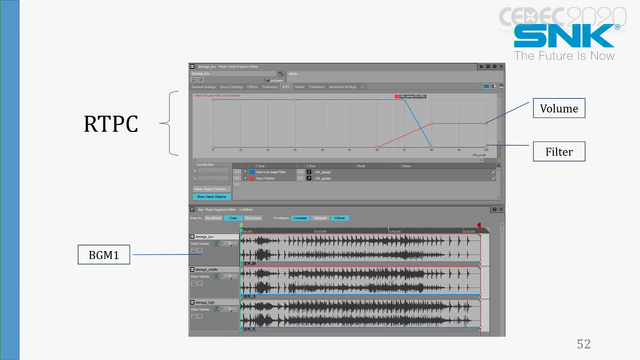

『SAMURAI SPIRITS』では、対戦時間が長くなりがちな「無限死合」「時限死合」というモードで、体力が削られていくのに従ってBGMが徐々に激しくなる「インタラクティブミュージック」が実装されています。

その実装方法について山添氏は、3つのステレオファイルを用意して、プレイヤーの残り体力に応じて配合率(ブレンド具合)を変化していると説明。他のゲームでもバトルの展開が盛り上がるに従って曲が派手に盛り上がっていくことはありますが、『SAMURAI SPIRITS』の場合は、ダメージが蓄積されるに従って意識が朦朧とするような曲調になるよう特徴付けられています。

展開に応じた曲変化をつけることで、長いプレイ時間の中でもユーザーを飽きさせず臨場感を煽ることができるようになります。しかし、『SAMURAI SPIRITS』は他の格闘ゲームに比べると一撃の減りが大きいため、曲の変化を体感するまもなく試合が終わってしまうこともしばしば。

そんな仕様について山添氏は「それはそれで『サムスピ』らしい」と振り返り、「サウンドの工夫・こだわりが無くてもゲームとして成立するものもありますが、(こだわることで)キャラクターや戦いに深みが出て、よりユーザーに没入感を与えられる」と続けました。

Wwiseはマルチプラットフォーム展開にも欠かせない

Unreal Engine4(UE4)を使用して開発された『SAMURAI SPIRITS』は、PlayStation 4、Xbox One、ニンテンドースイッチ、Google Stadia(クラウド)、Epic Games Store(PC)など過去最多のマルチプラットフォーム展開を実現しています。開発は必要なプラットフォーム用のWwise SDKを開発環境へ適用し、Sound Bankを出力するといった工程を回しながら行ったとのこと。

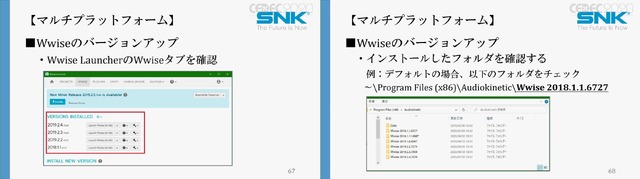

UE4とインテグレーションを統合している場合は、基本的にはUE4のバージョンアップタイミングにWwiseもアップデートするかどうかを選択する流れに。その際にアップデートが必須かどうかは、公式サイトのWwise Unrealインテグレーション項目のリリースノートにてチェックが可能となっています。

また、SNKでは作業に支障の出そうな不具合が発生しているかどうかや、使用・検証したい新機能が実装されているかの検討が必要となります。工程を失敗した際には、プラットフォームごとに使用するファイルに差異が生まれてしまい、予期せぬ不具合を発生することがあったそうです。

また、エラー内容から明確な修正点が判明する場合はピンポイントで修正対応し、修正点に予想がつかない場合は、更新手順を見直したり最初から更新作業をやり直すことで対処したと説明。中でもインストールしたWwiseは正しいバージョンのものか、そしてUE4プロジェクトとインテグレーションしたWwiseは意図したバージョンになっているかどうかという2点を重点的に確認したと続けました。

プラットフォームごとに必要なSDKの取り扱いについては、対応したいプラットフォームのWwise SDKが存在するため、場合によってはプロジェクトとのインテグレーションに時間がかかってしまうことも。そのため、新納氏は最終的な対応プラットフォーム数が判明したタイミングでWwise SDKの管理方法を見直すことを重視したといいます。

可能な限り必要なプログラマーの環境にのみSDKが存在する状況を作るため、UE4で開発を進めるにあたり最低限必要なSDKを配置。PS4やXbox Oneなど特定のプラットフォーム上での動作確認はパッケージでできれば問題がないというパターンがほとんどだったため、SDKはパッケージ作成環境のみ配置するようにしたとのことです。

一度この環境が構築できてしまえば、各々最小限のインテグレーション時間で開発を進めることができるように。しかしながらSDKの更新頻度があまりにも高い環境がある場合は逆効果になってしまう可能性もあるため、注意が必要となる部分です。

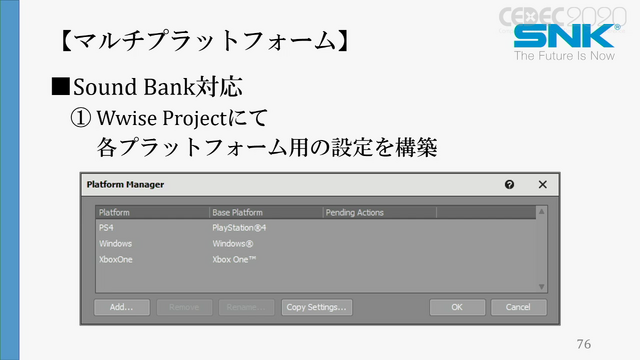

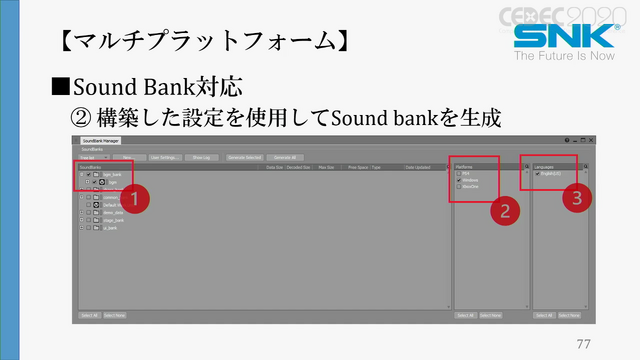

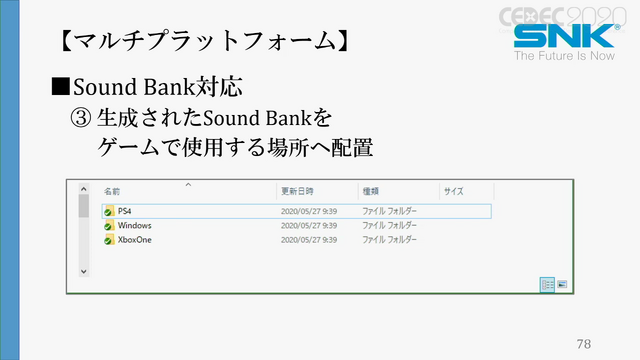

ここまで紹介した工程の中で最も対応頻度が高くなる部分が、各プラットフォーム用のSound Bankを生成について。SNKではまず、Wwise Projectにて各プラットフォーム用の設定を構築。基本的には最初に用意したプラットフォーム用の設定を引き継いで、これから作成しようとしているプラットフォームごとに必要な設定があればその部分だけを変更していく対応にしたといいます。

また、山添氏は開発中に利用頻度が高かったという、以下の3つの機能について紹介しました。

Wwise Profiler

Wwiseを利用して実行している情報のほとんどが確認可能となるツール。開発中、「なぜ音が鳴らないのか?」「急に処理負荷が増えた」といった不具合の原因の特定が容易に。

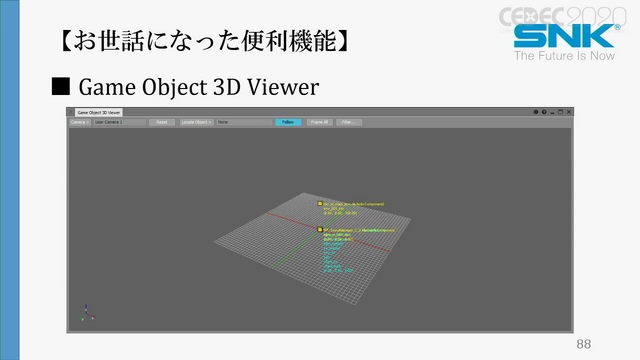

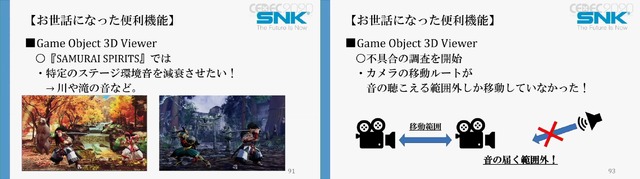

Game Object 3D Viewer

ゲームに実装したカメラの位置関係等を視認したい時に便利な機能。例えば、一定範囲内で減衰する音を実装した際に、音源やカメラとの距離感などの情報が視認可能となります。

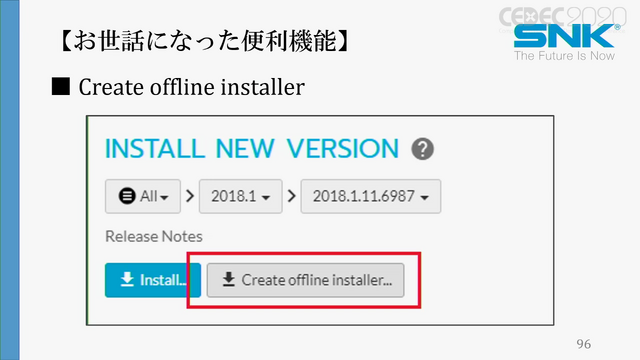

Create offline installer

チームで使用するWwiseを特定のバージョンで固定したいというときに有効。開発規模によっては複数人ではWwiseを使用する環境もあるため、その際に手違いでチームメンバーの誰かが別バージョンのWwiseを使用していたという状況を生まないためにも活用できるとのこと。

セッションの最後には、登壇者との質疑応答が行われました。SEについて、リアルとデフォルメとのブレンドする際にどのような点に気を付けたかという質問には、山添氏が「デフォルメされた音にリアルな音を混ぜることで、“嘘っぽくない”リアルなことができる」と回答。

3Dオーディオ処理について、『SAMURAI SPIRITS』においてどの場面で行われていたかという質問には、ラスボスとの戦闘場面において、お経のようなコーラスが360度から聞こえるように制作したと返答。ただし、音響環境を整えているプレイヤーばかりではないと想定していたことから、3Dオーディオ処理を多用することは無かったといいます。

最後に山添氏が、「Wwiseの導入により、いろんなアイデアや工夫を簡単に試すことができたのは非常に大きかったです。引き続き格闘ゲームで、どんな表現ができるか模索しながら面白いものを作っていきたいです」と話し、セッションを締めくくりました。

audiokineticからのご案内:

2020年12月3日(木)に、「原神」(Genshin Impact)を開発したmiHoYo、そして「Ghost of Tsushima」を開発したSucker Punch Productionsをお招きし、Wwise Tourを開催いたします。

Wwise Tour:

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

日程: 2020年12月3日(木)予定

時間: 09:00 AM (時差の関係のため)予定

方法: Twitch & Youtubeでのストリーミング

詳細: 近日中に詳細を弊社ホームページに掲載予定

https://www.audiokinetic.com/ja/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー