イードが運営する3つのビジネスメディア「Branc」「GameBusiness.jp」「Media Innovation」がSansanとともにオンラインセミナーを実施。「生成AI活用の可能性と課題~AIでエンタメ・コンテンツ業界の契約形態はどう変わるのか?~」と題して、全3部構成のウェビナーを9月29日(金)におこなった。

登壇者は、メディアエンタメ業界特化型のコンサルスタジオ「Liquid Studio」で代表を務める尾形拓海氏、AIやエンタメに関する著書も執筆する福井健策弁護士、契約データベース「Contract One」を提供するSansanの小原慎平氏の3名。進行を務めるのはMedia Innovation編集長の土本学だ。

今後さらに成長が見込まれる生成AIがどのように活用され、どのような問題をはらんでいるのか? まずはその実例が第1部の講演で語られた。

目次

第1部:AIを使ったコンテンツ制作の現状と可能性

最初の登壇者はLiquid Studioの代表・尾形拓海(おがた・たくみ)氏。メディアエンタメ業界における戦略立案やビジネス開発、サービスデザインが専門で、かつてはNetflix Japanに所属し実写・アニメ作品のコンテンツ調達を担当していた。

尾形氏が講演してくれたのは生成AIが現状どのように活用されているのか、またそれが今後どのような変化をもたらすのか。それを映像制作とゲーム制作の2つの観点で分析した。

まず実写・アニメーションなど映像分野におけるAIの活用だが、脚本やキャストを分析したり、予告編・映像・音響などを最適化するのに使用したりする識別系のAIと、制作作業を担う生成AIの2つのAIで活用がはじまっている。今回取り上げるのはその生成AIの方。ニュースでも度々取り上げられるような目立った活用事例だ。

たとえばDisney₊で配信中の「スター・ウォーズ」シリーズのひとつ「マンダロリアン」では、シーズン2に登場する現役時代のルーク・スカイウォーカーの声を生成AIで作成した。演じるマーク・ハミルの40年以上前の声を再現するべく、過去の作品アーカイブの音声を用いて見事に再現してみせたのだ。これは公開後9か月間、音声合成であることに誰も気づかないほど自然な仕上がりとなっていた。

Wonder Dynamics社が開発したAI ツール「Wonder Studio」は、β版ながら実写の役者をそのままCGキャラクターに置き換えるものとして話題になった。カメラで撮影するだけでCGの骨格となるボーンを検出し可動ポイントを設定。照明の明るさやカメラワークも自然に行えるとして、すでにNetflixではオリジナル作品で活用している。

また映画『FALL/フォール』では収録済みの映像に対してセリフを消去し、口の動きを自動生成する技術「TrueSync」を使用した。再撮影のコストを削減するとともに、今後は外国語吹き替えを自国の言語の口の動きに合わせられるものとして注目されている。

さらに背景を高精度のスクリーンに置き換えて撮影する、まさに「動画版の書き割り」として知られるバーチャルプロダクション(バーチャル背景)でも、背景をリアルタイム生成するなど作業の効率化が図られている。背景合成といえばグリーンバックが有名だが、今やリアルタイムで背景を生成し、その映像空間の中で役者が演じる、まさにバーチャル空間での撮影も進化を続けているのだ。

2023年はハリウッドでAIが焦点のひとつとなっている大規模なストライキがおこなわれ、エンタメ業界に激震が走ったが、脚本家によるストでもやはり生成AIが関わっていた。ChatGPTで第1稿を制作し、それを手直しするフローなどが問題になっていたようだ。第1稿の執筆がもっとも報酬が高く、シナリオライターの仕事が奪われつつあったからである。

これまでは実例の解説だったが、ここからは変化についての話題だ。

第1の変化としては、生成AIの活用は作業の効率化を進め、結果として高品質の作品を多く生み出すことになるだろうと尾形氏は分析する。映画は予算をかければかけるほどスケールが拡大しヒットする確率が高くなる傾向にある。生成AIを活用すれば限られた予算でも映像品質があがるし、小規模な作品でもそれなりのクオリティーを担保できるようになる。しかし作品の根幹であるストーリーアイデアは生成AIでは対応が難しい。よって今後は脚本(執筆段階ではなく企画段階)の重要性が増すだろうと尾形氏は予測していた。

第2の変化は制作期間についてだ。生成AIは実制作がスタートした後でも変化に柔軟に対応できるため、撮影中に急な変更があっても複雑な修正作業に追われる必要がなくなる。結果、見切り発車の制作でも臨機応変に対応できることになり、撮影のスタート時期を早めるなどライトに制作できるようになる。

第3の変化は、生成AIに学習させるためのデータをライセンス化するビジネスが成長するという見立てだ。やはり生成AIを取り巻く問題として現在もっとも多く取りざたされているのが学習素材に対する著作権問題だ。その意味でも成長が見込まれる分野だと言える。

さてここからはゲームの分野についての生成AI活用事例だ。

ゲームは映像作品と異なり小物の存在が大きな足かせとなる。映像では視聴者が触れられる(視認できる)範囲が限定されているため作りこまなくても良い部分が多いが、ゲームは例えばオープンワールド系などは小物を実際に手に取ったり、それだけに注目したりすることが可能だ。つまり雰囲気作りの些細なオブジェであってもごまかしが効かず、しっかりと3Dモデルを制作しなければならない。

CGモデルは立体オブジェを制作してからテクスチャと呼ばれるビジュアルを張り付けて作るが、生成AIを使用すればテクスチャを自動生成し自動で張り付けてくれる。これにより作業工数を90%削減できるという。

またフライトシミュレーターのようなゲームは飛行機から地上の様子が見られたりするが、地上の街並み等はそれだけで膨大な作業工数を取られてしまう。現実的ではない作業量になるだろう。

そこで生成AIを活用し、2Dの衛星画像をもとに自動生成することで無限に続くような作業工数を大幅に削減し、よりリアルなゲーム制作が可能になる。それらを実際に行えるのが3Dオブジェクト用のAIツール「polyhive」であり、完成したフライトシミュレーション・ゲームが『Microsoft Flight Simulator』だ。

RPGやオープンワールドゲームはNPC(ノン・プレイヤー・キャラクター)と呼ばれる、いわゆるモブ(その他大勢)の存在がゲームの満足度を上げる。話しかけた際の会話のバリエーションや、多くのNPCを配置することでゲームの密度が上がるためだ。しかしそのためには膨大なセリフを用意しなければならない。

生成AIを活用するとプレイヤーが話しかけた際に文脈に沿った回答を自律的に生成してくれるため大幅なコスト削減になるし、NPCのみならず主要キャラクターがプレイヤーと交流するようなシミュレーションゲームではよりバリエーション豊富な会話が楽しめるようになる。

またゲームの根幹に関わる部分に生成AIが関わる「AIゲーム」も開発が進められている。

たとえば真犯人を当てるマーダーミステリー系ゲームの『Red Ram』は、プレイヤーがキャラクターやアイテムを設定すると、それに基づいてAIがゲームを生成してくれる。AIがゲームマスター役を演じてくれるようなものだ。『ARROW MANCER』はプレイヤーが作成したキャラクターをゲーム内に取り込んでプレイできるというもの。ストーリーの執筆にはGPT-3を使用した。

生成AIがもたらすゲーム分野での変化としては、映像作品と同様にコスト削減、そして多くのスタッフが関わる現場ならではの属人性の低減というメリットがある。そしてゲーム作品ならではの変化としては、AIゲームの部分で言及したような創造性の強化や、ユーザーがゲーム設計に関われる、その自由度などが挙げられる。

これによりインディーゲームのような小規模現場が高品質化しヒット作が増えるだろうという予測をするとともに、尾形氏はユーザーごとに異なるゲーム体験ができる新カテゴリが創出されるだろうと語っていた。

ただそれらの変化はすぐに訪れるものではなく、セコイアキャピタルによると5年以上はかかるだろうと予測しているとのことだった。

最後にニュースメディア。生成AIの登場により、SNSはおもだった変化がないのに対し、検索系、ポータルサイトは記事の要約機能などによりトラフィックが減少するのではないかと尾形氏は見立てる。要約で満足するユーザーが増えて、元となる記事を見なくなるためだ。反対にポッドキャストほか動画メディアは、これからも順調に成長するだろうと尾形氏は予測していた。

これら生成AIは学習元の関係で著作権がグレーゾーンであること、ハリウッドの大規模ストのように雇用喪失の原因になったりするため、その部分の問題解決にも取り組む必要がある。

以上が尾形氏の講演内容だったわけだが、今回の講演は要約部分が多く説明不足の部分があるかもしれないため、もう少し掘り下げたい方はLiquid Studioのホワイトペーパーをご覧いただきたい。第2部:AI使用における法的な知識や見解を解説

続いて登壇するのは、日本とニューヨーク州で活躍する弁護士の福井健策(ふくい・けんさく)氏だ。多くのコンテンツ企業・クリエイターの顧問をしており、エンタメやAIにまつわる著書も執筆している。

現状においてすでにコンテンツは飽和状態にあり、コンテンツホルダーが消費者の「時間」を奪い合っている中、個人でのコンテンツ制作が容易になるAIはそれに拍車をかけるものとして、利便性やチャンスと共に、あらたな課題も提示しているという。

特に、AIは学習するためのデータの著作権まわりがグレーであることも多く、クリエイターの代替コンテンツが発生するなどの懸念から、クリエイターや実演家が世界中で異議を申し立てている現状もあるという。

実例として挙げられたのはテレビ番組などでよく見る「ゲッティイメージズ」だ。こちらはざっくり説明すると資料写真・画像などを有償で提供する企業なのだが、無断での画像の学習は著作権侵害だとして現在米国で訴訟を起こしているという。

米国では、権利者に実害が少ない公正な著作物の利用は許すというような、著作権法の例外規定である「フェアユース」が存在する。はたしてAI学習はフェアユースにあたるのか?ハリウッドの脚本家組合(WGA)がAIシナリオライターの出現に危機感を覚えてストライキを敢行したのも記憶に新しい。

EUではAI学習を許容するも、クリエイターから拒絶された場合は学習の継続が不可能になる仕組みがある。すでに学習した分を技術的に切り離すことは困難だが、以降は学習させられなくなるというものだ。

一方、日本ではどうなっているのだろうか?

日本ではAI学習のためのデータベース化は、営利・非営利を問わず可能となっている。そこから「AI学習パラダイス」などと呼ばれることもある。ただし無法地帯かと言えばそうではなく、著作権法では「著作権者の利益を不当に害する場合、学習はできない」と規定されている。

しかしこれまでどこまでが「不当」なのか、どこまでAI学習が可能なのか十分な議論がされておらず、その境界線が曖昧となっているのも事実だ。特に特定のクリエイターの作風をマスターするような学習や、海賊版からの学習は今後問題になるだろう。

生成AIが作ったものが既存の作品と似ていた場合、それが著作権の侵害にあたるかどうかも問題だ。

著作権侵害は「依拠」と「類似性」が認められてはじめて成立するものだ。

「類似性」とはもちろん似ているかどうか。従来の著作権の理解では、既存のクリエイターの作風に似ているだけでは著作権侵害にはあたらない。作風やスタイルはアイデアに属する要素で、アイデアは文化の発展のために誰もが共有できるからだ。

「依拠」とは他人の作品に基づいて作っているかどうか。偶然似てしまったものは著作権侵害とはならず、既存の作品に接したうえで似たものを作ると該当するようだ。AIの場合は学習した個別の作品を覚えているわけではなく、パラメータ化しているだけという見方もあり、今後の議論が待たれるところだ。

そうした状況で許諾モデルの試みがはじまっていると福井氏は語る。

データ学習の限界がはっきりしないなら、あらかじめ許諾を受けたものを学習する、そんなビジネスがあってもいいのではないかということで、「ゲッティイメージズ」などと並ぶ大手画像ストック事業者「ShutterStock」はAI開発に画像データを提供する事業もおこなっている。

以上のことから結論として、福井氏は日本も積極的に国際的なルール作りに参加すべきだと提言する。AI開発の主戦場は欧米だ。無断学習の限界などもその国の法で判断されることになるため、できるだけ関与できる余地を作ることが重要である。

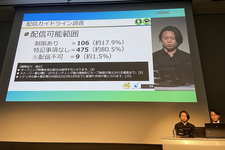

国内ではどこまでAI学習を可能とするのか、ガイドラインの作成へ向けて議論がされているという。また、許諾に基づいた安全なデータをどう提供するのか、そしてその対価をどうするのかの議論もはじまった。

またAIクリエイターも不安があるだろう。そのためにはセーフガードとしてAI生成物であることを明記したり、そっくりな作品が生まれてしまった時の判別ツールをより有効なものにしたりするなど、安全にクリエーションできる環境も必要になる。問題が山積みではあるが、その解決に向けて各所が動き出しているのは確かなようだ。

また、「コンテンツ業界の契約形態はどのように変わるのか?」という今回のテーマに関して、全ての契約はオーダーメイドであるべきであり、ひな形を基にしつつも、しっかりと効果を想像し内容を見直す必要があると提言した。AIといった新しい分野を対象にするビジネスについては、その契約・交渉の在り方・条文がすべて変わってくるため、色々な情報を参考にしながら全社的に考えていく必要がある。

第3部:AI活用時代に必要な契約情報の管理と活用

最後に登壇したのはSansan株式会社・Contract One Unitの小原慎平(おはら・しんぺい)氏。契約データベース「Contract One」のマーケティング活動を行っている人物だ。

Sansanは「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションにさまざまなビジネスを展開する企業。CMでご存知の方も多いのではないだろうか。そんなSansanが提案するのは「AI活用に向けた事業基盤としての契約データベース構築」だ。

これまでのセッションで語られた内容の中で、キーとなるのはやはり著作権まわりだ。生成AIの活用に関して世界的にルールの整備が進む中、企業においては自社の利益を守り、事業に有効なものにするため、締結済みの契約の見直しやまき直しをおこなう必要がある。そのためには、締結済みの契約書を全社で参照できる状態にし、いつでも契約の見直しが可能な環境をつくることが必要ではないかと小原氏は話す。

そこでSansanでは契約書のデータベース構築を提案している。電子契約やPDFファイルなどデータ形式で結んだ契約はもちろん、紙の契約書もデータ化し一元管理することで、法務部門のみならず事業部門も契約情報を閲覧できる。全社で契約情報を確認できるようになれば、法務部門への契約に関する問い合わせが減り、空いた時間で事業への関与を強化できるし、事業部門の契約に関する知識や理解もアップする。

しかし、一般的にエンタメ企業は紙での契約締結が多く、紙とデジタルが混在するデータベースの構築はハードルが高い状況にある。これらの問題を解消し、新たな価値を創出するのがSansanの契約データベース「Contract One」だ。

「Contract One」は、ユーザーの負担を最小限にあらゆる契約書を一元管理することが可能だ。加えて、AIを使った契約内容の要約や文章内検索など、ユニークな機能によって、複雑な契約書の内容を簡単に把握できるようにする。

例えばAI要約機能では、

契約概要

金額

納期

自動更新の有無

著作権の帰属

などの契約書に記載された情報を、箇条書きで簡潔に把握することができる。エンタメ・コンテンツ業界で多数の導入実績があり、円谷プロダクションやエイベックス・エンタテインメントなどエンタメ大手企業も導入している。

エンタメ・コンテンツ業界での活用事例近年ますます注目され、さまざまなサービスが展開されている生成AI。新たな技術であるためさまざまな議論が飛び交っている状況ではあるが、もはや切っても切り離せない存在になりつつあるため「正しい運用」ができる日が一日も早く訪れることが望まれている。

「Contract One」公式サイト