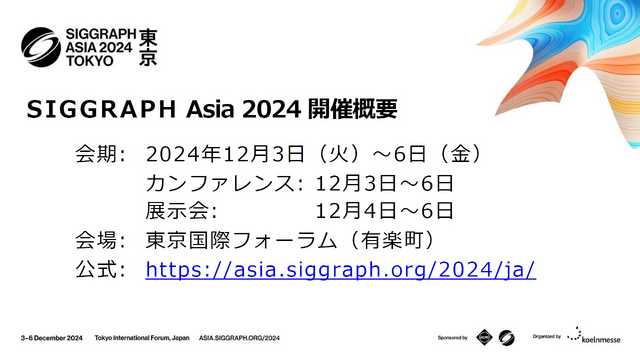

2024年12月3日(火)から12月6日(金)まで東京国際フォーラムにて、コンピュータグラフィックスやインタラクティブ技術を紹介する展示会・カンファレンスイベント「SIGGRAPH Asia 2024」が開催されます。

本稿では会期に先駆けて本イベントの概要や見どころが紹介された開催記者会見の模様をレポートでお届けします。

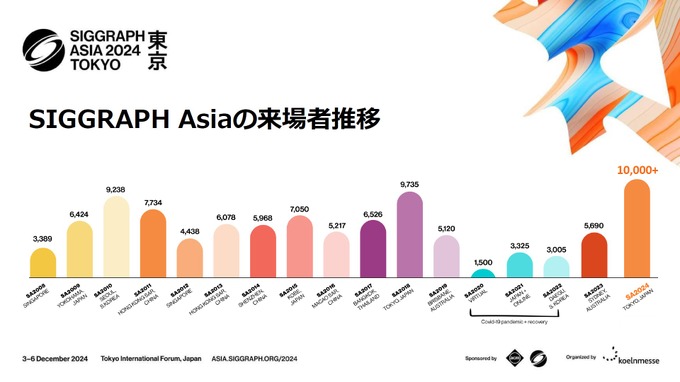

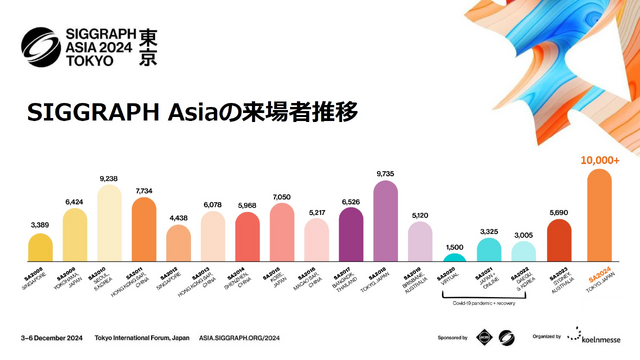

3年ぶりの東京開催で目標来場者数は過去最多の1万人へ

会見では最初に「SIGGRAPH Asia 2024」のカンファレンスチェアを務める東京大学教授の五十嵐健夫氏より開催概要が紹介されました。

コンピュータグラフィックスとインタラクティブ技術に関する諸活動を行う文化会「SIGGRAPH」の日本開催は2021年以来5回目(東京開催は3回目)であり、今回は50以上の国と地域から80以上の企業と400以上のスピーカーの参加を見込んでいます。目標来場者数として過去最多となる1万人以上を掲げていることも紹介されました。

イベントの中心となるカンファレンスプログラムは投稿数・採択数ともに大幅に増加しており、これまで以上にさまざまな技術や知見が得られる機会となることが期待されます。五十嵐氏はトレーラームービーを例に、鳥の羽の見え方を物理的計算する技術や、唇や舌の動きをトラッキングできる技術など一部注目のプログラムを紹介。

特に昨今の生成AIブームの影響はカンファレンスプログラムにおいても大きく、アニメーションの中割を生成する技術やスマホで撮影したビデオでライティングを変更できる技術など、さまざまなAIを用いたテクノロジーが紹介される予定となっています。

会見では3つの基調講演についても紹介。イッセイミヤケのデザイナーである宮前弘之氏、ソニーグループ執行役専務兼CTOの北野弘之氏、そして『ファインディング・ニモ』などを手掛けた映画プロデューサーのジンコ・ゴトウ氏と、アートやクリエイティブの領域で活躍する三氏による講演が予定されています。

五十嵐氏は今開催のテーマである「Curious Minds」にも触れ、「好奇心を原動力にお互いを刺激しあう場になれば」と語りました。

会見では続いて主催・運営を行うケルンメッセより代表取締役社長の高木誠氏がスピーカーを務め、イベントスポンサーを紹介。また、現段階で2,000名以上の海外からの来場登録があることも明かされ「アカデミックとビジネス、ソフトウェアとハードウエアのバランスが良い場所」である東京での開催に期待を寄せました。

前回の東京開催となった2021年はオンラインとのハイブリッド開催でした。高木氏によれば今回の開催方式についても検討は行われましたが、「実際に会場に足を運んで体験してほしい」との想いがデジタル産業界のイベントながらもリアル開催のみで実施する判断の背景になっているとのこと。

事前にアポイントを取ってのミーティングではなく、会場内での何気ない出会いが新たな技術に繋がった例も過去に数多くあることも紹介され、セッションの聴講へ参加するだけではなくインタラクティブな体験ができるスペースでの積極的な体験やコミュニケーションにトライしてほしいとのコメントも寄せられました。

『サイレントヒル』クリーチャーデザインの伊藤暢達氏によるライブドローイングも

続いてスピーカーを務めたのは「SIGGRAPH Asia 2024」のローカルコミッティー・チェアを務めるエクサの安藤幸央氏。

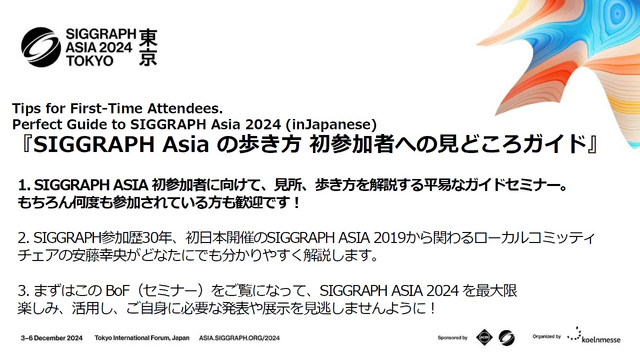

安藤氏は主に本イベントへの参加にあたってのポイントや見どころを紹介。まずはSIGGRAPH参加歴30年の安藤氏が分かりやすくイベントを紹介する「SIGGRAPH Asiaの歩き方 初参加者への見どころガイド」をピックアップ。こちらはもちろん経験者の参加も歓迎で、初日にまずセッションに参加することでイベントを最大限楽しむための情報がチェック可能です。

そして東京ならではの大きな見どころとして紹介されたのは「Live Drawing」イベント。業界の第一線で活躍するクリエイターがその場で実際の仕事ぶりを披露し、その様子を間近で見られる貴重な機会となるステージです。

12月4日(水)16時からは背景美術を手がける高尾克己氏による、アニメ「薬屋のひとりごと」のキービジュアル制作過程の実演が、そして12月5日(木)13時からは『サイレントヒル』シリーズのクリーチャーデザインなどで知られるイラストレーターの伊藤暢達氏によるライブドローイングステージが予定されています。

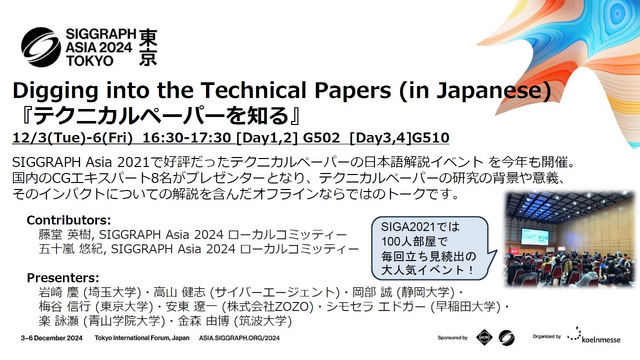

テクニカルペーパーを中心にイベントに参加する方にとってはCGの第一線で活躍するエキスパートによる日本語解説イベント「テクニカルペーパーを知る」も注目。英語での発表が中心となるテクニカルペーパーを日本語による要点解説が受けられるとあって、2021年の会場では立ち見が出るほど好評となったイベントになっています。

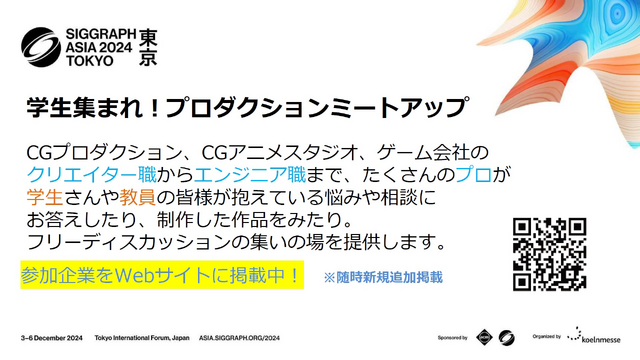

同じく2021年の開催で好評を博した学生と業界のミートアップも12月5日、6日に開催されます。ゲームやCG、アニメ業界を目指す学生や教員が実際の企業にポートフォリオを見てもらう機会でもあり、企業の内容を直接知ることができるチャンスで、安藤氏も「ぼんやりとしたイメージの解像度を上げてもらうイベント」と参加を後押し。日程によって参加企業が異なるため、詳しくはホームページをご確認ください。

会見の最後には質疑応答が行われ、登壇者がそれぞれの注目セッションを問われると五十嵐氏は「テクニカルペーパーによる新しい技術の登場と、毎年盛り上がるリアルタイムならではの体験に期待」と回答。高木氏も「ここまで専門性の高い方々が一堂に会する機会はなかなかない。業界を超えた交友の場にしていただきたい」と、参加と交流を呼びかけました。

最後に安藤氏は「XRやE-techなどは見るだけでなく体験することでさまざまな知見や思いもよらない発見がある」と紹介。閲覧するだけでなくブースやイベントにてコミュニケーションして作品の真意や苦労を聞くことが情報の広がりに繋がるため「ぜひSIGGRAPHを『体感』して欲しい」と呼びかけ、会見の結びとしました。