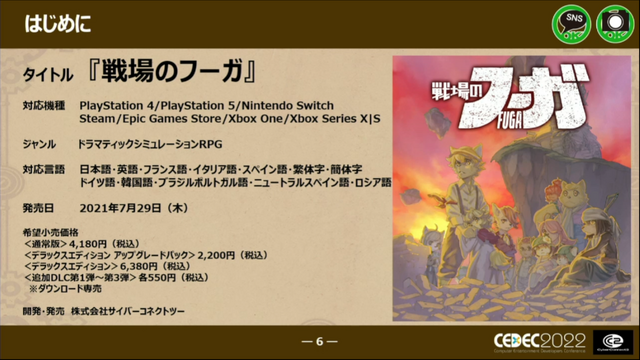

今年もコロナウイルス変異株の影響でオンライン開催のみとなったゲーム中心の開発者向けカンファレンス「CEDEC 2022」。サイバーコネクトツー(以下、CC2)初の自社パブリッシングタイトル『戦場のフーガ』で遭遇した苦労を語る「自社パブリッシング…ゲームを作るだけじゃダメだった…」のセッションレポをお届けします。

このセッションにはCC2取締役会副社長の宮崎太一郎氏と、制作推進課品質保証室の尾崎友哉氏、そして広報課の入部春彦氏の3名が登壇しました。

「CEDEC 2022」他の講演レポートを読む

開発機が足りない!『戦場のフーガ』初めての自社パブリッシュで遭遇した困難の数々

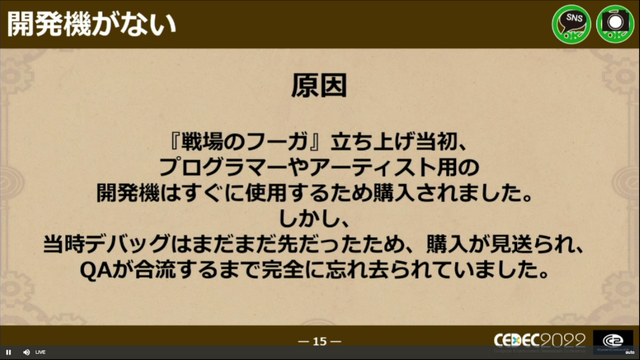

まず最初の困難は、アルファ版が出来上がるタイミングで、コンソール用の開発機が足りなかったこと。これが起きた原因は、デバック用の機器が直ちに使われるものではなかったために購入が見送られ、QAが合流するまで忘れ去られてしまったからでした。他にも、デベロッパーだけを行っていた時代ではパブリッシャーより開発機が何台必要か問いかけてくれることも、その要因の一つであったようです。

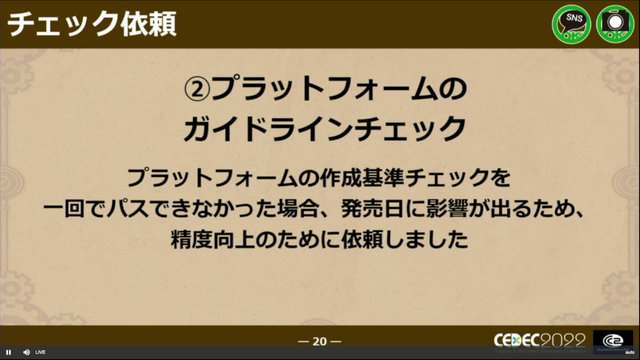

他にも自社QAのみで完結することが難しい項目も存在し、外部のデバッグ会社に依頼したのは、様々なPC環境でのスペックテスト(GPU、メモリ、CPUなど様々な組み合わせがあるため自社のみでは限界があった)の限界や、プラットフォームの作成基準チェックからでした。加えて、1回でパス出来なかった場合に間に合わないこともその理由であったようです。

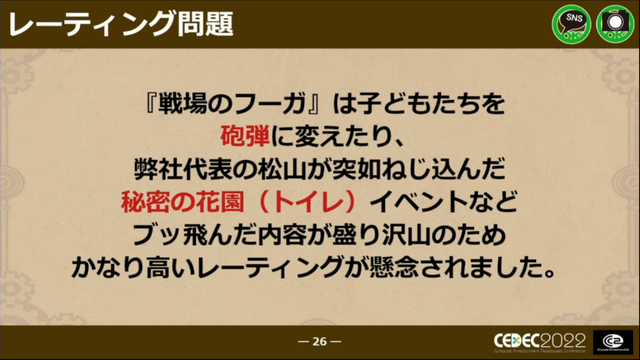

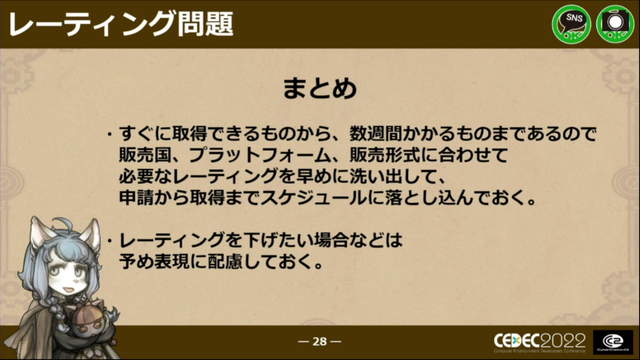

他にも取得するレーティングの懸念が存在。何故なら『戦場のフーガ』には、子供を砲弾に変えることや開発終盤に秘密の花園イベント(トイレ)が松山洋氏により半強制的に導入されたことなどで、高いレーティングが予想されたのです。各国のレーティング機関によって準備するものは異なりますが(アンケート、ゲーム画像の提出、各言語でしか問い合わせ出来ない機関など)、実際に取得出来たレーティングは、日本CEROでB(12歳以上対象)、韓国のGRACで12(12歳未満禁止)、台湾のGSRMRで12+(12歳以上、中学生以上対象)、その他全般のIARCで+16(16歳以上対象)で収まったのです。

それでも、海外のレーティング機関にメールを出しても反応が返ってこないことから、その国を母国語とする外国人スタッフに電話で直接連絡を取ったりするなど、様々な手段を講じていました。

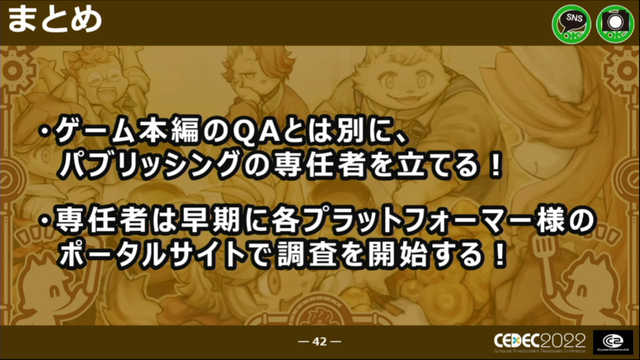

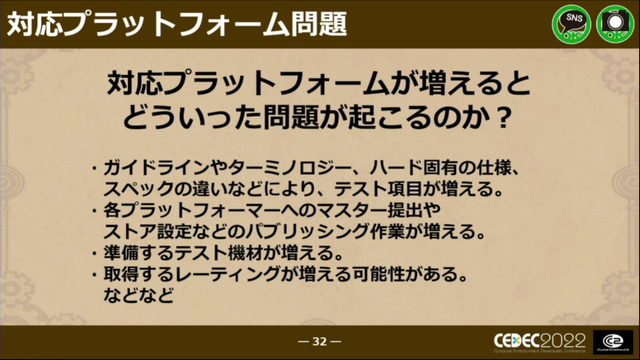

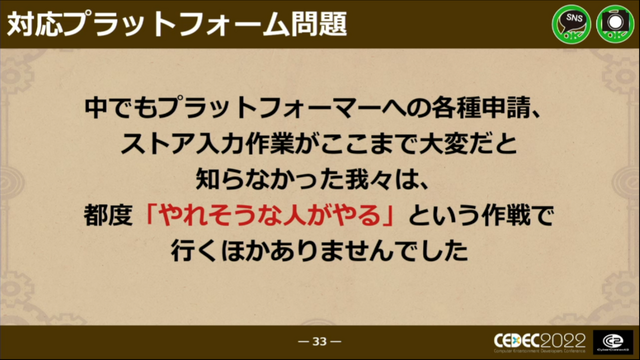

他にも、『戦場のフーガ』には問題がありました。それは対応するプラットフォームが多すぎることだったのです(PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One/ニンテンドースイッチ/Steam/Epic Games Store)。昨今のゲームではマルチプラットフォーム展開が当たり前となっているために、マスター提出やストア説明ページの入力作業(プラス、ローカライズ)、各種申請作業など、多くの作業が発生したために「やれそうな人がやる」と言う手順しかとれず、なんとか乗り切ったと語ります。

開発者向けポータルサイトの確認や各種申請の入力作業を考慮したスケジュールを作成するなどが、この問題での対策となりました。なお、この問題を受けて専門のパブリッシングチームを立ち上げたそうです。

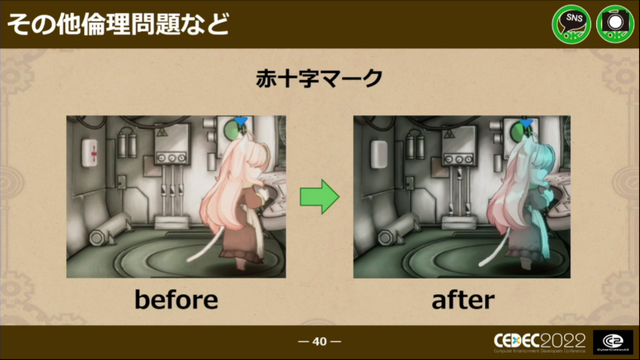

他にもワールドワイドで展開するために気を付ける表現があり、ナチスを想起させるマークは勿論のこと赤十字マークもそれに該当します(過去に、ジュネーブ条約に絡む赤十字マークがインディーゲームで使用されたことでを違反通告を受けた事があった)。しかしながら、様々な対処が出来ていてもどうしても事件が発生してしまいます。