ビデオゲームというメディアは1970年後半に登場して以降、80年代にはさまざまな企業が参入し、PCやコンソールによって世界へと爆発的に広まりました。

このメディアが勃興し始めた当時、最先端のスパコンの能力はビデオゲームとはケタ違いの技術を持つものでした。しかし時代が進み、ビデオゲームは急速に成長します。2000年代になるとビデオゲームでも3Dグラフィックス導入のほか、さまざまなシミュレーションが行われるようになります。

そのころになると、逆にスパコンもGPU技術といったゲームグラフィックス技術を採用しはじめます。現在、ハイエンドのゲームは実写に近いグラフィックスと、高度な物理エンジンがスパコンとほぼ同じ技術で駆動。またスパコン界も世界トップクラスの多くはGPUを用いるなど、両者は近づいている状況なのです。

今後、ビデオゲームとスパコンの技術は融合していくのでしょうか? CEDEC 2022では基調講演「ゲームはスパコンの夢を見るか、スパコンはゲームの夢を見るか」にて、そんな両者の関係と未来についてを国立研究開発法人理化学研究所の松岡聡氏が解説しました。

「CEDEC 2022」他の講演レポートを読む

スパコン進歩の歴史とビデオゲームの関係

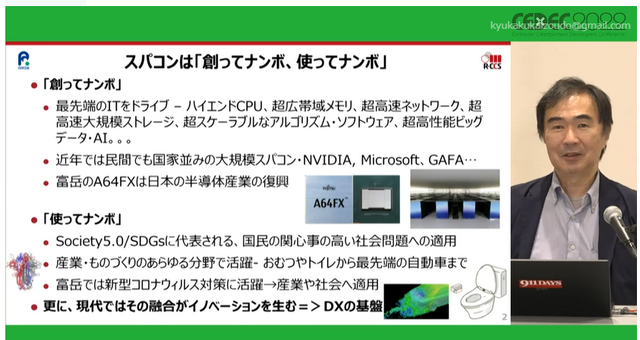

まず松岡氏は「スパコンとは創ってナンボ、使ってナンボ」のものだと説明。

スパコンとは最先端のITであり、かつては国家機関技術として活用されてきましたが、近年では民間でもGAFAやNVIDIAやMicrosoftといったトップ企業が国家並みの大規模なスパコンを開発しています。

そして開発したスパコンは、Society5.0やSDGsといった社会問題や多くの産業、新型コロナウィルス対策に活用されています。現在ではさらにあらゆる場面においてデジタルトランスフォーメーションが行われるため、スパコンはその基盤になっていると松岡氏は説明しました。

続いては、そもそものPCとスパコンの歴史の概略を松岡氏は解説。1973年にマイクロプロセッサを用いたPCが登場して以降、俗に「ムーアの法則」と呼ばれる「ICの集積度が2年で二倍となる」ほどの急速な進歩によって、現在のPCにまで発展したかを説明します。

そこでスパコンは1963年に世界初のモデルとして、CDC6600が登場。当時はIBMメインフレームと比較して数倍高速の処理ができることを特徴としていました。やがて1976年にシーモア・クレイ氏が「初期のスパコンの傑作」と呼ばれたCray-1を開発し、その高い処理能力から数多くの成果を残したといいます。

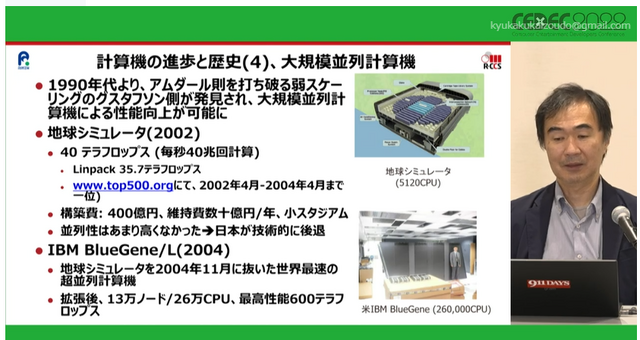

やがて1990年代入ると大規模な並列計算機に発展。マシンの台数を増やすことでより早く、大きな結果を得るシミュレーションが可能に。2002年には地球シミュレータ、2004年にはIBM BlueGene/Lなどが登場しました。

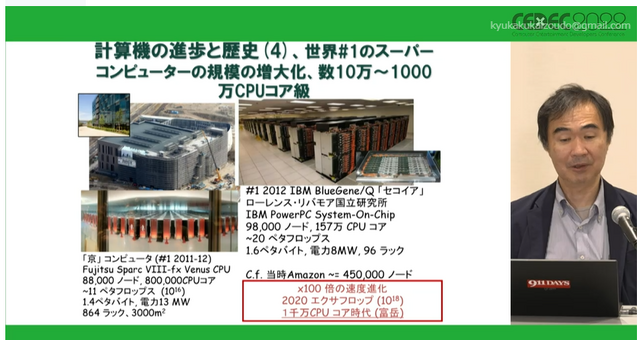

さらに時代が進むと世界のスパコンの規模は拡大。数10万から1000万CPUコア級にまで広がり、国内でも「京」のスパコンや、IBM BlueGene/Q「セコイア」などが誕生していきます。

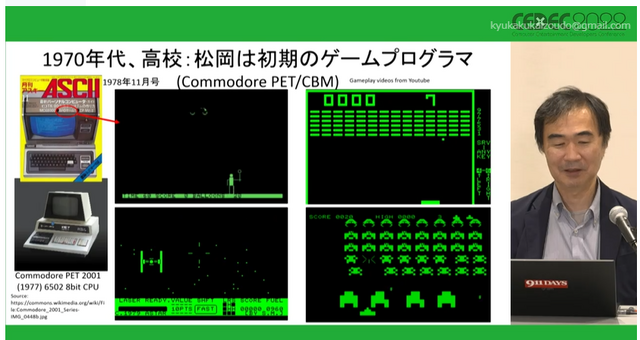

そんなスパコンの発展の一方、ビデオゲームはどうだったのでしょうか。松岡氏はスパコン発展に関わるキャリアを歩んできた一方で、ゲームプログラマーとしてビデオゲームの進化を体感してきた経験を語ります。

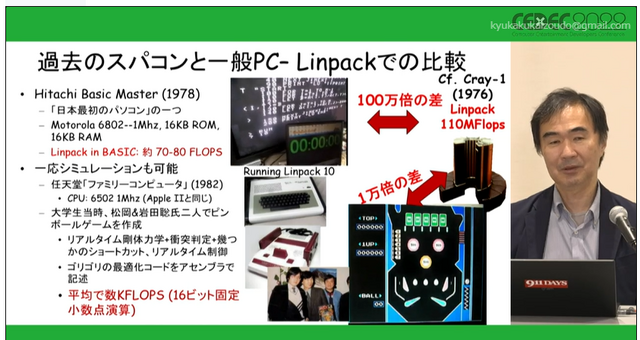

かつて70年代に当時、初のスパコンが話題になる時代で、若き松岡氏は『ブロック崩し』や『スペースインベーダー』のようなゲームを作っていました。やがて松岡氏が大学に進学するころには、学業と同時にコンソールゲームのプログラマーとしても活動します。

当時のコンソールとスパコンの性能差はというと「絶大な差があった」と松岡氏は言います。先述したCray-1などと比較して、およそ100万倍から1万倍の差が存在していました。

やがてKiller microのような、マイクロプロセッサーベースのコンピュータが進歩するのを松岡氏は目の当たりにし、大学院に進学し、並列処理システムの基礎研究へ従事するようになります。

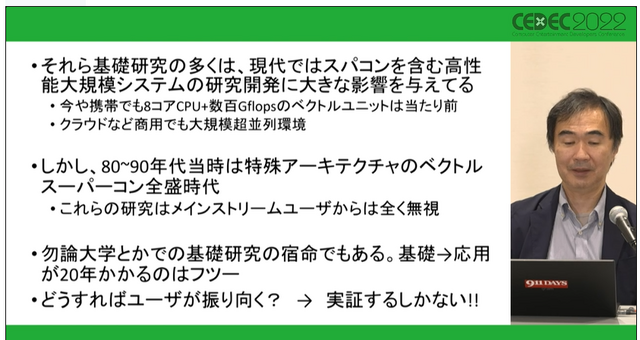

当時、並列処理の基礎研究の多くはあとに現代のスパコンを含む、高性能大規模システムの研究開発に影響をあたえたそうですが、松岡氏が大学院在籍前後の80年代~90年代では特殊アーキテクチャーのベクトルであるスパコン全盛であり、研究は無視されたとのこと。

「大学の基礎研究の宿命である」と松岡氏は前置きしつつも、並列処理に強い信念をもって研究しており、「どうすればユーザーが振り向くか?」を考えた結果、実証するしかないと結論を出します。

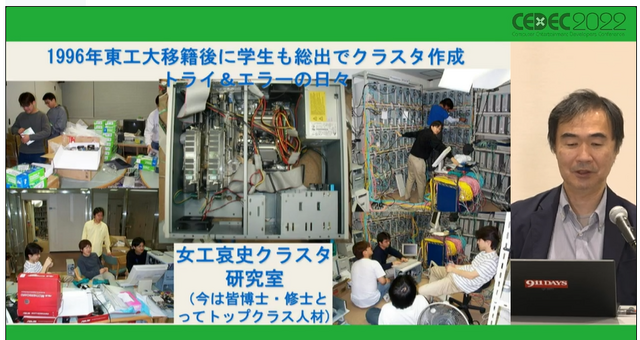

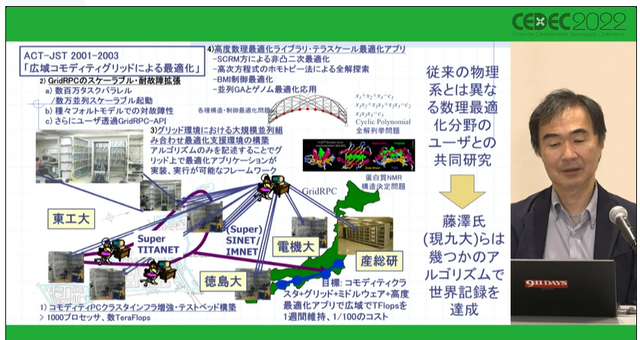

1996年、松岡氏は東工大に移籍し、並列処理研究を実証するために、実際に数多くのPCを用意し、トライ&エラーを繰り返す日々を送ったといいます。やがて研究は実り、1999年~2001年には本物のスパコンの処理能力ランキングのトップ500にランクされました。

2002年~2003年になると東工大の研究室の並列処理研究も大規模化。研究を進めているうちに、当時の東工大情報処理センターにある3台のスパコンの性能を遥かに越えてしまう結果をだし、スパコンの世界ランキングでなんと世界47位にランクされるようになります。

こうした実績を出したことで、(時間が前後しますが)2000年に松岡氏は東工大GSICの教授にスパコンの開発を命じられるようになります。東工大がこれまで使用したスパコンからのリプレースする6年後を目指し、最初に実証研究となる「TSUBAME0」を2002年から2006年まで行います。

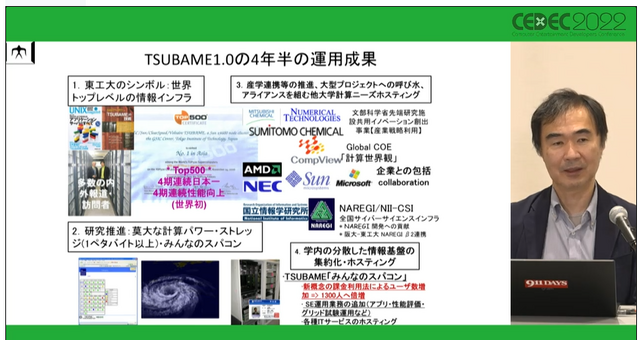

そして2006年、当時の次世代のスパコン「TSUBAME1」を公開。松岡氏は開発目標において、「汎用の技術の最先端をベースに、新しい技術を作り、既存のスパコンを打ち破る」ことを挙げていました。当時は先述した地球シミュレータがトップのスパコンであり、これを超えるために開発されたといいます。

こうしたスパコンを大学で開発したことは、大きな効果がありました。TSUBAME1は国内外のさまざまなメディアに取り上げられ、東工大のシンボルとなったほか、産学連携の推進や大型のプロジェクトを呼ぶ結果などに繋がります。

また、TSUBAME1が汎用のプラットフォームをベースとしていることから、松岡氏は「スパコンのパワーを多くの人たちが利用できる」ということを強調します。それにより、ゲームのコンソールやPCも汎用性の高いものを使っているゆえに現在のハイスペックに繋がっていることも解説されました。

「ソフトウェアのエコシステムが大事で、そこをベースにすることでより普及するんです」と、松岡氏はこのプロジェクトをまとめています。