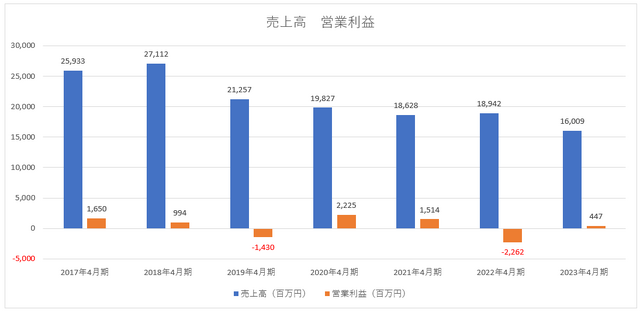

gumiの2023年4月期(2022年5月1日~2023年4月30日)の営業利益が4億4,700万円(前年同期は22億6,200万円の営業損失)となり、黒字転換しました。

しかし、売上高は前期比15.5%減の160億900万円で着地。大赤字から一転して黒字化した背景には、広告宣伝費や人件費の大幅なコストカットにあります。

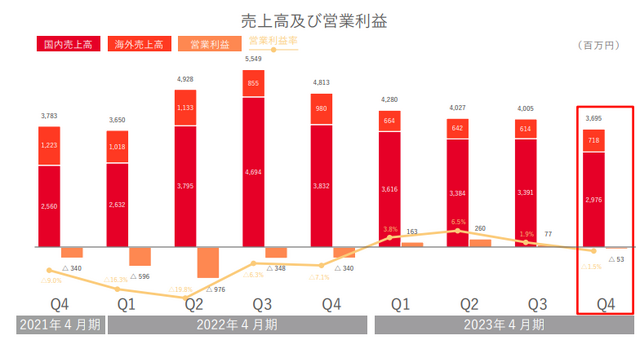

gumiはヒットタイトルの周年記念が重なる3Qに売上高が伸びる傾向があるものの、2023年4月期3Q(2022年10月1日~2022年12月31日)は2Q比で減収でした。

主力タイトルの衰退は明らかで、本日8月28日にリリースする『アスタータタリクス』が命綱です。

日本政策投資銀行出身のエリートによる大改革

gumiは2021年に『ラグナドール 妖しき皇帝と終焉の夜叉姫』と『乃木坂的フラクタル』をリリースしました。2作の収益貢献があったものの、2022年4月期(2021年5月1日~2022年4月30日)の売上高は前期と比較してわずか1.7%の増加に留まり、189億4,200万円となりました。新作のヒットに期待をかけ、前期の1.4倍(21億5,900万円)もの広告宣伝費を投下。それに見合うだけの収益効果が得られず、22億6,200万円もの営業赤字に陥ります。

※決算短信より

gumiはこの期に不採算タイトルなどの収益性を見直して19億600万円の減損損失を計上。64億7,900万円もの純損失(前年同期は17億9,900万円の純利益)を出しました。大赤字で無配となり、経営責任をとって代表取締役社長の月額報酬の30%減額を決定しています。また、2021年6月には創業者で代表取締役会長の國光宏尚氏が退任し、代表取締役社長の川本寛之氏が率いることになります。

その後、2022年4月期に減損損失を計上していたことで減価償却費の負担は軽くなりました。2022年4月期の原価償却費は8億5,700万円、2023年4月期は3億2,300万円です。

償却負担が減ったことは、2023年4月期に営業利益を出した要因の一つです。この減損損失は、代表が川本氏に引き継がれた後の2021年4月期2Q(2021年7月~2021年9月)に、通期で出た分のすべてが計上されています。代表交代後に利益を出しやすい下地づくりを進めたようにも見えます。

川本氏は京都大学経済学部卒業後、日本政策投資銀行に入社。その後、同社のベンチャーキャピタルに当たる子会社DBJキャピタルに出向したエリート。2011年にgumiの執行役員経営企画部長に就任しました。

減損損失からの黒字転換は資本政策に対する強さが垣間見えた瞬間でした。gumiは2022年12月にスクウェア・エニックス・ホールディングスとSBIホールディングスに対して第三者割当増資を発表し、市場を驚かせました。こうした成果も川本氏の手腕に依るところが大きいと考えられます。

國光氏はヒットタイトルの創出やブロックチェーンへの進出など、攻めの経営スタイルが目立ちました。新生gumiは保守的かつ慎重な姿勢に変化した印象を受けます。

コストカットでゲームの開発環境は悪化?

2023年4月期は大型タイトルに欠けたため、経営陣にとって減収は織り込み済みだった可能性はあります。ただし、gumiの売上高の推移を4半期ごとに見ると、弱体化しているのは明らかです。このことに対しては危機感を抱いているでしょう。

3Qの売上高は押し上げられる傾向があるものの、2023年4月期3Q(2022年10月1日~2022年12月31日)の売上高は前四半期比で0.6%の減少。国内だけで比較しても0.2%しか増加していません。

※決算説明資料より

『ラグナドール』をリリースしたのは2021年10月。大型タイトルの1周年記念を迎えても売上高は横ばいでした。既存タイトルで売上高を伸ばすことは難しいでしょう。

gumiは徹底的なコストカットを行っています。2023年4月の開発に関わる人件費は前期比13.7%、外注費に至っては37.2%も削減。大型タイトルのリリースがなかったこともあり、広告宣伝費は42.4%減少しました。