2024年8月28日~29日にかけて、世界各国からWeb3を中心とする最先端技術の開発者や企業、投資家たちが集う国際的なカンファレンス「WebX2024」が開催されました。本稿では、セッションのひとつ「IPの世界展開とライセンス保護:技術活用に見出す可能性は」のレポートをお届けします。

登壇各社のWeb3への取り組みを紹介

セッションはACG WORLDSの中村旭希氏がモデレーターを務め、講談社の森口智揮氏、サンリオの濵﨑皓介氏、手塚プロダクションの石渡正人氏が登壇。世界的なIPを持つ大手IPホルダーがWeb3技術とどのように向き合うかが語られました。

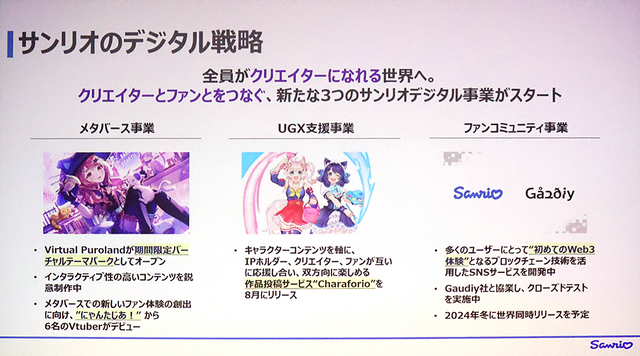

ディスカッションに入る前に、各社のWeb3領域での取り組みが紹介されました。ハローキティやシナモロールなど、かわいらしいキャラクターをグローバルに展開するサンリオは、「ちいかわ」のような個人クリエイターによるキャラクターを押し出した作品が大きな成功を収めている現状を鑑みて、Web3領域で新規事業を展開。「全員がクリエイターになれる世界へ」をミッションに、メタバース事業、UGX支援事業、ファンコミュニティ事業をスタートしています。

講談社は、同社のIPである「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」で「MetaSamurai」とのコラボNFTを展開し、「進撃の巨人」は「The Sandbox」とのコラボでメタバースに進出。どちらもライセンスビジネスの延長として行っている取り組みで「今はまだ主体的な動きをするよりも事例を積み重ねていく段階である」という堅実な判断によるものであるようです。

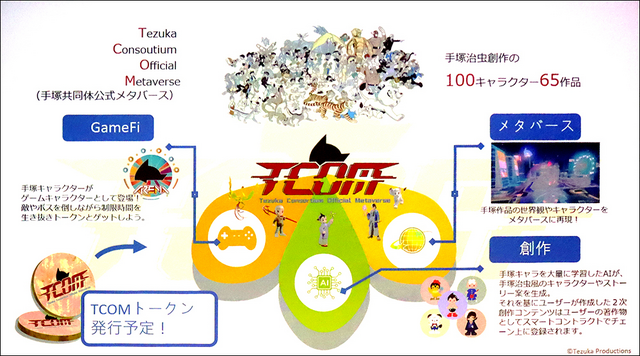

手塚プロダクションは、モデレーターの中村氏が展開するWeb3メタバーステーマパーク「ACG WORLDS(Anime Comic Game WORLDS」内で、メタバース「TCOM(Tezuka Consoutium Official Metaverse/手塚共同公式メタバース)」を構築中です。ビジョンとしてはサンリオと近しい方向を向いており「クリエイターたちが新しいものを生み出せる創作空間」を目指しています。

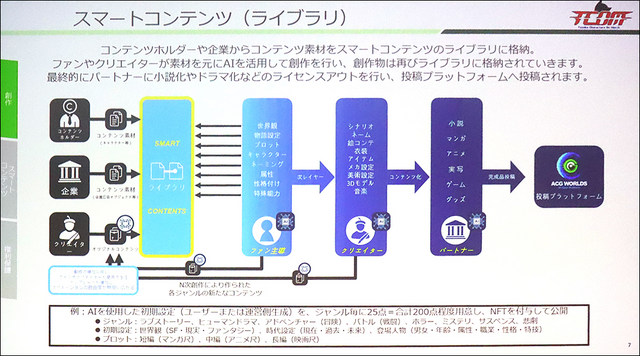

あらかじめ定められたルールに従ってブロックチェーン上で速やかに取引が行われるスマートコントラクトを開発中で、手がけたプロットに署名を付けてメタバース空間で公開すると、それをおもしろがった他の誰かがキャラクターのデザイン、ファッション、作品の音楽などを付与できるというような、二次創作を連ねた円陣創作を行える体制を整えているとのことです。

Web3で既存IPを取り扱うのは困難が伴う

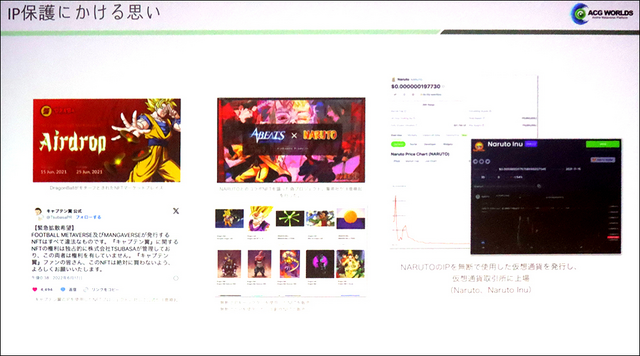

ひと通りの取り組み紹介が終わると、中村氏はIPホルダーがWeb3領域へ進出する際のIP保護の重要性を訴えました。IPホルダーを騙る手合いによる事例はいまだ多く、この問題をさらに厄介にしているのが「偽物に許諾された側は、本物と正式な契約を結べたと思ってしまっている場合も多い」ことであるそうです。

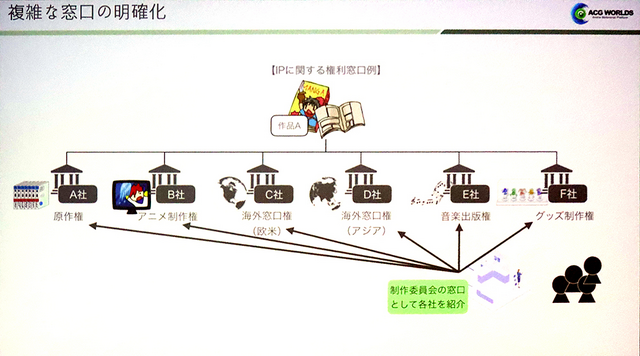

中村氏は上記の対策の一環として、制作委員会と許諾希望者のハブを立てて、権利の窓口を簡略化/明確化することを提案しました。さらに各社ならではのアプローチでIPをうまく二次創作につなげて展開しようとしていることを挙げ、そのうえで登壇者に「Web3領域でIPを扱う難しさ」を問いました。

これに対し森口氏は、既存の自社IPをWeb3に持ち出してファンによる二次創作も取り扱うと仮定すると、どうしても監修せざるを得ないので自社IPを持ち出すのは難しいとコメント。(自社IPの持ち出しという形では)制作者サイドの権利関係やファンたちが持つ世界観を満足に守るのが困難なので、最初からWeb3を見すえたオリジナルIP展開をするなどのほうが可能性があるのではないかとしました。

濵﨑氏は、講談社の持つIPは強いストーリー性を持っているゆえにWeb3展開が困難であることに理解を示しつつ、自社のサンリオキャラたちは強いナラティブ性を持つ一方でストーリー性をあまり持たないゆえにその限りではなく、強い作家性を持つ人が自社の取り組みから出てくることに期待しました。

また、権利に固執して小さくまとまってしまうとグローバルにリーチするのが難しくなるという認識を示し、「IPやキャラクターを守りつつもWeb3でグローバルに展開する前例を作り、多くのIPホルダーが外貨を稼ぐ一助になりたい」とのスタンスを示しました。

石渡氏は、今回の登壇者は三社三様でWeb3へ前向きに取り組んでいる企業だと前置きしつつ、そうはなれない慎重な企業が多いのがWeb3が浸透しきらない要因であると分析。さらに、過去にNFTアートの販売をしてみたものの、Web3マーケットには既存のマーケットを超える魅力を見出せないと指摘し、そのうえで「創作」という可能性に行きついたことを明かしました。

既存IPの持ち出しよりもWeb3でしかできないアプローチをするべき

ここでセッション終了の時間がせまり、最後に中村氏は俎上にあがったスマートコントラクトが整って契約関係を明確にできるようになったとしてもまだ使いづらさはあるか、と講談社の森口氏に問いかけました。

それに対し森口氏は、スマートコントラクトに対する議論も重視していることとして、クリエイターへのロイヤリティ還元を徹底してきたNFTマーケットプレイスの「OpenSea」が2023年9月にロイヤリティ支払いを義務ではなく任意にしたことに言及。作者に利益が還元されるのは絶対に守られるべき前提であり、そこが守られないのであれば既存IPはWeb3には広げられないとの見解を示します。

石渡氏は、Web3は(既存IPを展開させるための)便利な道具として使うのではなく、Web3でしかできない新たな何かをするべきであると主張。既存IPは作品を支える制作委員会の権利が複雑で、それをWeb3に持ち出しても新たなクリエイターが入り込む余地がないとしました。それに対し、スマートコントラクトは署名付きのプロットを公開したのをきっかけに大きな動きを生み出す可能性があるので、Web3はこのような形で使っていくべきだと思うとしました。

濵﨑氏は石渡氏に同意し、制作委員会のような体制が大きくなればなるほど自由な動きが制限されると補足。大手IPホルダーとWeb3の関わり方にはまだ答えや先行事例がないものの、何らかのブレイクスルーをできれば一気に突き進んでいくのではないかという期待感を示し、セッションが締めくくられました。